医師としてのキャリアを積む過程で、クリニック開業を選択肢に入れる方は少なくありません。

しかし、開業には大きな費用がかかる上に、資金調達や資金計画を慎重に進めなければ、経営が軌道に乗る前に資金繰りが厳しくなるリスクもあります。

実際、金融機関からの借入や国・自治体の支援策を上手に活用することで、初期投資を抑える事例も多く見られます。

本記事では、クリニック開業を考える医師に向けて、初期費用の内訳、資金調達の主要手段、効率的な資金計画の立て方などを概観し、成功・失敗事例から見える注意点を整理します。

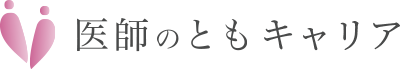

クリニック開業における初期費用の内訳

物件取得や内装工事、医療機器の導入など、開業時の費用は意外と幅広いものです。

これらの費用項目をわかりやすく整理し、開業に必要な資金の大まかな目安を解説します。

物件取得費、内装工事費、医療機器費用など

クリニック開業時にまず考えるべきは、物件の取得(または賃貸)費用と、それに伴う内装工事費、医療機器の購入費用です。

もちろん、すでに医療機関が入っていた物件を引き継ぐ場合などは工事費が少なくなる場合もありますが、逆に居抜き物件であっても床や壁、配管の補修、機器の交換などが必要となれば相応の費用が発生します。

主な初期費用としては、以下のような項目が挙げられます。

物件関連費用

- 不動産取得費(購入の場合)

- 敷金・礼金・保証金・仲介手数料(賃貸の場合)

- 固定資産税や登記費用など付随費用(購入の場合)

内装・設備工事費

- 待合室や診察室、処置室全般の内装工事

- 電気・水道・空調設備の整備

- 看板や外観デザインの改装費用

医療機器・備品費

- 診察用ベッド、聴診器、手術器具など標準的な診療設備

- レントゲン装置や内視鏡など専門科目に特化した高額機器

- 電子カルテ、レセプトコンピュータ、院内ネットワーク機器

開業準備費用

- 宣伝広告費(チラシ作成、ホームページ制作など)

- 医薬品や衛生材料の初期仕入れ費用

- 人件費(受付・看護師など)と採用活動に伴う諸費用

平均的な費用額と近年の動向

医療経営コンサルタント会社や日本政策金融公庫などが公表するデータによれば、クリニック開業に要する初期費用は平均で3,000万円から5,000万円程度とされています。

ただし、専門科目や立地条件によってばらつきが大きく、繁華街や駅前といった好立地の場合はテナント料が高額になるため、5,000万円を超えることもしばしばあります。

近年は、医療機器が進化し多機能化する一方で、リースやローンを活用することで、導入時の資金負担を分散する動きが広がっています。

また、電子カルテやICT関連設備を初期から導入するケースも多いため、それらのシステムに関する費用が初期投資の一定割合を占める傾向が強くなってきています。

資金調達の主要手段

ローンやリース、自治体の補助金など、資金調達の方法には多くの選択肢があります。

それぞれのメリットや注意点に触れながら、開業をスムーズに進めるためのアプローチを紹介します。

金融機関のローン・リース

開業時にまとまった資金を用意する手段として、多くの医師が活用しているのが金融機関のローンです。

日本政策金融公庫(参照:https://www.jfc.go.jp/)

や民間銀行の中には、医療機関向けに特化した融資プランを提供しているところもあり、担保や保証人の条件が通常の事業融資に比べて柔軟な場合があります。

また、機械やICT機器の一部については、リース契約を利用すると初期費用を抑えられるメリットがあります。

リース契約は、毎月または毎年のリース料を支払いながら機器を使用する方式で、設備の老朽化リスクを回避できるという利点があります。

ただし、長期的に見ると買い取りより総支払額が高くなる可能性もあるため、導入予定の医療機器の耐用年数や更新頻度を考慮しながら検討を進めることが大切です。

自己資金と補助金

自己資金をどの程度用意できるかは、金融機関の融資可能額に大きく影響します。

一般的な事業融資では、融資希望金額の2割から3割程度の自己資金を用意するのが目安といわれており、自己資金が多いほどスムーズに借り入れできる可能性が高まります。

また、地域活性化や医療過疎対策の一環として、国や自治体による補助金・助成金が設けられている場合があります。

例えば、へき地や離島などでクリニックを開業する場合、対象地域を限定した補助金によって医療機器購入費や改装費用の一部が助成されるケースがあります。

厚生労働省や各自治体の公式ホームページ(参照:https://www.mhlw.go.jp/)

を調べてみると、医療機関向けの支援策が掲載されていることもあるため、事前に情報収集を行っておくとよいでしょう。

効率的な資金計画の立て方

せっかく資金を集めても、開業後のキャッシュフロー管理が甘いと経営が行き詰まります。

具体的なシミュレーション方法とリスクヘッジの考え方を詳しくお伝えします。

キャッシュフローシミュレーション

資金調達で重要なのは、開業後の収益と支出のバランスを見据えたキャッシュフローを把握することです。

診療開始直後は患者数がまだ少なく、固定費(家賃、人件費、リース料など)の負担が重くのしかかる可能性があります。

軌道に乗るまでの半年から1年程度は十分な運転資金を確保しておく必要があり、思わぬ出費にも対応できるようにしておくことが望ましいです。

キャッシュフローシミュレーションの際には、以下のようなポイントを考慮します。

想定患者数と診療報酬収入

- 標榜科目の特性を考慮し、季節変動なども織り込む

- 近隣医療機関の状況を調査し、差別化要素を検討

リース料やローン返済費用

- 金利や返済期間を複数パターンで試算

- リース契約の更新タイミングと費用増加リスクを確認

スタッフ人件費の増減

- 開業時は最低限の人数で始めるか、余裕を持った人員配置にするか

- 将来的に診療科目拡大や診療時間延長を考慮する場合の人件費シミュレーション

非常時の資金調達ルート

- 追加融資や事業者向けローンの可能性

- 予備費用が不足した場合に備えたリスク管理

コスト削減の着眼点

クリニック開業時、必要な設備を一度に高額投資するのではなく、段階的に導入することでコストを抑える方法があります。

例えば、X線装置やCT、MRIといった高額機器を、開業初年度からフルラインナップでそろえる必要があるかは、診療科や周辺医療機関との連携状況によって大きく異なります。

周辺に検査センターや放射線科を併設する病院があれば、それらを活用しながら経営を始め、将来的に患者数が増えてから自己所有機器を導入するという選択肢も考えられます。

また、内装デザインや広告宣伝費も、最適化することで大幅にコスト削減できる場合があります。

デザイナーや広告代理店に一任するのではなく、複数社に見積もりを取る、できるところは自院スタッフで行うなど、費用対効果を常に比較検討する姿勢が重要です。

成功・失敗事例から見る注意点

過剰投資やマーケティング不足は、経営を圧迫する主な要因です。

一方、段階的な設備導入や周辺需要の把握を徹底したクリニックは、着実に成長しています。

先行事例を参考に、長期的な視点で開業計画を進めてみてください。

過剰投資によるリスク

過度に高額な設備投資は、開業後のキャッシュフローを圧迫し、経営が苦しくなる原因の1つです。

特に大型医療機器については、メンテナンスや保守契約費用も含めると導入後のランニングコストが高くなるため、開業初期に導入するか否か慎重に判断しましょう。

成功事例の多くは、経営が安定してから徐々に設備を拡充する形をとっており、患者ニーズや周囲の医療体制を見極めつつ投資段階をコントロールしています。

一方で失敗事例としては、開業前に十分なマーケティングを行わず、想定患者数が届かないまま収入不足に陥ってしまい、高額機器のリース料やローン返済が滞るケースが挙げられます。

いわゆる「宝の持ち腐れ」となってしまわないよう、収益シミュレーションを複数の専門家と共有しながら決定を進めることが望まれます。

段階的な設備導入の利点

段階的に設備導入を行うメリットは、キャッシュフローを維持しながら実際の医療需要に合わせて柔軟に対応できる点にあります。

例えば、開業直後は基本的な診療設備に絞り、患者の反応や紹介患者の特徴などを分析します。

そこから、徐々に需要が高まる領域に的を絞って追加設備を導入することで、投資効率を高めることができます。

また、働き方改革が求められる医療界において、ICTを活用した業務効率化に取り組むケースも増えています。

電子カルテや遠隔診療システムといったデジタル技術は初期導入時にある程度コストが必要ですが、人員配置を最適化できるため、中長期的な経営に好影響を及ぼす可能性が高いです。

こうした導入タイミングを慎重に見極めることが、クリニックを長期的に安定稼働させる秘訣といえるでしょう。

まとめ

クリニック開業を考えている医師にとって、初期費用や資金調達の選択肢は経営を左右する重大な要素です。

開業には3,000万~5,000万円ほどの初期費用がかかるのが一般的とされています。

ローン、リース、国や自治体の補助金を組み合わせて資金を調達し、キャッシュフローをしっかりとシミュレーションすることが経営安定のカギです。

また、過度な初期投資を避け、段階的に医療機器を導入するなど、無理のない計画づくりが重要になります。

成功事例では、十分な情報収集と冷静なマーケティングがポイントとなっており、自身の医療理念を形にしながら地域に根差した経営を目指すことが求められます。

【参照サイト】

・日本政策金融公庫(JFC)

https://www.jfc.go.jp/

・厚生労働省 公式ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/

・日本産業カウンセラー協会や各種医業経営コンサルタント機関の統計・調査(医療経営コンサルタント会社による独自調査なども参考)