不登校の子どもは近年増加傾向にある。¹

勤務先の精神科クリニックでも、「欠席が多く単位が足りなくなりそうなので、診断書がほしい」との希望で受診する高校生が年々増えている。

そんな中、自分の子どもの不登校、通信制高校への転校、大学受験を経験した。

不登校の原因とその対策について、医師として、母親としての経験からの考察を報告したい。

体験談

私の子ども(Aとする)の不登校のきっかけは「小学校では勉強も運動も“できる方”だったのに、中学校では“できない方”に入ったこと」だと考えている。

いじめや、誰かから表立って馬鹿にされるということはなかった。

子どもの名誉のために言っておくと、成績は良いほうだった。

しかし、Aが進学した中学校では「文武両道」が良しとされ、学校行事が多く、運動部で活躍している子が中心になってクラスを仕切るという雰囲気であった。

定期試験では、平均点は発表されたが学年順位は出されなかった。

このため、Aは平均点より上の点数をとっていたが、それが自信につながるということはなかったようだ。

「自分はできない方だ」という自信のなさに親の過保護ゆえの「自分から声をかけなくてもかまってもらえる」という本人の思い込みとコロナ渦が加わり、新学期のクラス替えの時、自分から他の子に声をかけることができず、友人を作れなかった。

「脇役になれない子どもたち」(桑島隆二著 アメージング出版)によれば、もともとクラスの皆から一目置かれる存在だった子どもが、クラスの中心でなくなったときに不登校になるケースは多いという。

大人は「そのままでいいんだよ」「1番下というわけじゃないんだからいいじゃない」などと慰めるが、子どもにとって重要なのは、大人ではなく同じ立場の子どもたちからの賞賛だという。

また、小学生の時に「できる方」だった子どもというのは、無意識に「できない方」の子を見下している。

他者への見下しは、子どもならばほぼ全員が行うことであろう。

人間の思考のデフォルトと言ってよい。

現在他人を見下していない人は、「他人を見下すのはよくない(みっともない)ことだ」ということを習い、実際に自分も痛い目にあうなどの経験を経て、「他人を見下すことは間違っている」という考えを習得したはずである。

小学生、中学生で「できる方」だった子どもが、中学生、高校生になって「できない方」になったときに何が起こるか。

自分が見下していた方に自分が分類されることになる。

「自分は他の子に見下されている」と感じるであろう。

耐え難い苦痛である。

教師や親が、「誰も見下していないよ」と言っても、頭では納得しても心では納得しない。

こういったことを言語化できればよいのだが、言語化できる子どもは少ない。

それで不登校の原因をたずねても、「よくわからない」ということになってしまう。

私の知人のお子さんで、中学生、高校生で不登校になったと言う話はよくきくが、小学校低学年から不登校になったと言う話をきいたことはない。

私の推測だが、医師など高い能力のある親の子どもは、もともと能力が高かったり、教育やしつけがきちんとされたりして、小学生のうちは勉強も運動も「できる方」でいることが多いように思う。

中学生、高校生で「できる方」でいられなくなったことが不登校のきっかけになりやすいのではと考えている。

また、少子化もこのようなタイプの不登校が増えている要因の1つだと思われる。

家庭では、努力せずになんの結果も出さなくとも「特別な自分」「家の中心」として扱ってもらえる。

自分から親に話しかけなくても、かまってもらえる。

家庭の外だと、なんの結果もないのに特別な人として扱ってもらうことはないし、たくさん話しかけてもらえるということもない。

家庭内と家庭外で他者の自分への扱いの差が大きければ大きいほど、子どもは困惑するだろう。

不登校の原因

精神疾患のない子どもの不登校の原因のひとつは、上述のような心理である。

精神疾患については別に考えたほうが良いだろう。

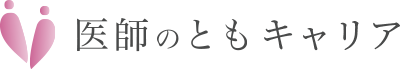

発達障害(ASD、ADHD、LD)、うつ病、統合失調症、強迫性障害などの疑いがあれば、早めに医療につないだ方が良い。

心理検査や精神科医の診察を受ければ、これらの疾患の鑑別が可能である。

特にADHD、うつ病、統合失調症、強迫性障害には薬物療法が有効であることが多く、ほとんど薬物療法のみで(支持的精神療法は行ったが、カウンセリングは行わず)学校に復帰した不登校の高校生を私はたくさん診てきた。

初診でこれらの疾患にあてはまらない場合は、「時間がかかるかもしれない、精神科受診よりもカウンセリングを考えたほうが良いと思う」と伝えるようにしている。

また、小学生、中学生のうちからこれらの疾患による不登校になった場合、高校生になってからの不登校よりは時間がかかることが多いため、「時間はかかるかもしれない、ゆっくりやっていきましょう」とお伝えしている。

再登校のために

精神疾患ではない、上述のようなタイプの子どもはどうすれば再登校できるか。

このような子たちは、「何の努力もせずに特別な自分でいたい、ちやほやされたい」という願望が自分にあることを明確に自覚していないことが多い。

そして、「特別な自分でいたい」と言う願望をどうやって叶えたらいいかわからないため、あきらめてしまっている。「世界がかわってしまった、もうおしまいだ」と絶望している。

この時に必要なことは、

「特別な自分でいたいという欲望はそのままでよい。ただし、そのためにはたくさんの努力をしなければならない」

「少しずつ努力すれば、それが手に入る可能性が高まるし、仮に手に入らなくても自分が成長でき自信が得られる」

「何の努力もせずに特別感を手に入れている日々より、コツコツ努力する日々の方がずっと楽しい」

「欲しいものを誰かから与えられるより、自分の力で手に入れる努力をするほうが、自信がつく」

といったことを理解し、実際に行動していくことだ。

言い換えると、自分の欲しいもの、とても大切なものが今までの自分のやり方で手に入らなくなってしまった、もう終わりだ、と絶望している子に、欲しいものや大切なものを手に入れるための、新しいやり方を理解させ、やる気がでるよう励ましてあげればよい。

あるいは、このまま絶望して何もしないでいると将来どんなひどいことになるかを実感させ、危機感から行動を変える決意をしてもらえばよい。

人間が行動を変えるときは、とても欲しいものがあり、自分が変わることでそれが手に入りそうだと言う見込みがあるときか、このままでは絶対にマズイことになるという危機感をもったときかのいずれか、あるいは両方がそろったときである。

では、具体的にどうやって子どもの行動を変えるかだが、これには様々な方法がある。

マニュアルがあるわけではなく、それぞれの親子に合う方法があると思われる。

私の場合は、「ひとを変える魔法」(白石美帆著 同文舘出版)にある「子どもは自分の潜在意識の投影である」という理論を活用した。

これによると、子どもにカウンセリングを受けさせたり、子どもへの接し方を変えたりする必要はない。

自分自身の中に、「努力せずにちやほやされ特別でいたい自分」がいることを認識し、その自分に「特別でいるには努力が必要だよ」とおしえ、実際に努力した。

また、「(親が自分をかまってくれるから)自分から誰かに声をかけなくてもよい」という思い込みも自分にあることを認識し、勉強会などでは、積極的に自分から声をかけるようにした。

皆温かく応じてくれ、とてもうれしい気持ちになった。

自分の行動や思考を変えて自分を成長させることで、より楽しくて充実した生活が送れるようになるものなのだ、という新たな発見があった。

詳細は別の機会にご紹介できたらと思う。

この方法により、Aは、通信制高校に週3日1時間ずつ、授業を受けるのみの登校で、受験勉強を全くしていなかった状態から、毎日朝早くから夜遅くまで自習室で勉強をするようになった。

半年弱の猛勉強により、第一志望の大学に一般受験で合格した。

合格以上に、「受験勉強を始めてから、精神的にどんどん元気になった。自信がもてるようになった」という言葉をきけたことがうれしかった。

まとめ

医師として不登校の子どもをみたら、まずは薬が効く精神疾患かどうかを鑑別する。

薬が効く疾患の場合は外来治療を継続し、そうではない場合は子どもあるいは親御さんがカウンセリングを受けることをすすめる。

医師として行っていることは自分の子の不登校の体験前と後で同じだが、子の不登校からの回復を経験し、「焦らなくても、大丈夫です。解決します」と自信をもって患者さんたちに伝えられるようになった。

私が成長する貴重な経験を与えてくれた子ども、支えてくれた夫、同僚、お世話になったカウンセラーさん、子どもを支えてくれた学校の先生方に心から感謝したい。