アンチエイジングという言葉は近年、多くの場面で耳にするようになりました。

若々しさを保ち、健康で長生きすることは多くの方の願いですが、医師の間でもアンチエイジングの研究や取り組みがさかんに行われています。

しかし一方で、科学的根拠が十分でない情報が氾濫しているのも現状です。

高額なサプリメントや過度な医療施術など、「本当に効果があるのか?」と疑問を抱く内容が多く見受けられます。

本記事では、老化のメカニズムを理解したうえで、医学的視点に基づくアンチエイジングの基本を探ります。

サプリメントやホルモン療法といった具体的な方法から、生活習慣でのアプローチ、そして最新研究動向までを整理し、安全かつ効果的なエイジングケアについて考察していきます。

アンチエイジングの定義と背景

老化の仕組みを正しく理解することで、その進行を少しでも缓和し、健康寿命を延ばす道が見えてきます。

アンチエイジングを単なる「若返り」ではなく、医学的に確立された実践として捉えることが重要です。

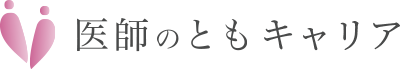

老化メカニズムの理解

老化とは単に「年齢を重ねる」ことだけでなく、身体の構造や機能が徐々に衰えていく生物学的プロセスのことを指します。

遺伝的要因や生活習慣、環境などさまざまな要素が複合的に作用し、組織や臓器に加齢変化が生じることで、病気のリスクも高まります。

たとえば、肌のしわやたるみ、骨密度の低下、筋力の衰え、血管の弾力低下といった変化は、「活性酸素の増加」や「テロメア(染色体末端部分)の短縮」などの現象と密接につながっています。

アンチエイジングとは、このような老化のスピードを可能な限り緩やかにし、健康寿命を延ばすことを目的とした取り組みを指します。

健康に長生きするための医学的実践であり、「見た目を若々しく保つ」ことだけを指すわけではありません。

医学的視点でのアプローチ

アンチエイジング医学は、日本抗加齢医学会や各種学会などが研究や指導を行っている分野です。

抗酸化作用を高める成分や、テロメアに関連する研究成果など、基礎医学と臨床医学の両面から多角的に検証されています。

厚生労働省が掲げる「健康日本21」でも、生活習慣病予防や健康管理は大きなテーマになっており、アンチエイジングはまさに生活の質(QOL)を高めるうえで欠かせない視点の一つです。

重要なのは、単に「若返り」を目指すのではなく、「疾病予防と機能維持」に焦点を当てることです。

老化そのものを完全に止めることは不可能ですが、科学的根拠に基づいた手段で変化を緩和することは一定の効果が期待できます。

サプリメント・ホルモン療法の実際

「飲めば若返る」といったうたい文句が目立つサプリやホルモン補充ですが、実際にはメリットとリスクが背中合わせです。

上手な活用ポイントを理解することで、安全かつ効果的にエイジングケアへ取り入れられます。

ビタミン・抗酸化物質の効果

サプリメント市場では、ビタミンC、ビタミンE、コエンザイムQ10、ポリフェノールなど、抗酸化物質を含む製品が非常に多く販売されています。

これらの成分は、体内で生じる活性酸素を除去しやすくするはたらきが報告されており、老化や生活習慣病の予防に有用とされています。

たとえば、ビタミンCはコラーゲン生成にも関与しており、皮膚や血管の健康維持に寄与する可能性があります。

一方で、「大量摂取すればそれだけ効果が出る」というわけではなく、過剰摂取が健康を損なうケースがある点には注意が必要です。

厚生労働省も「日本人の食事摂取基準」を定めており、サプリメントを利用する際は、推奨量や上限量を把握しておくことが望ましいです。

確固たるエビデンスを確認したうえで、栄養バランスを補う形でサプリメントを活用するのが賢明な方法といえます。

ホルモン補充療法の適応と注意点

アンチエイジングの手段として、加齢によって低下しやすいホルモンを補う「ホルモン補充療法(HRT: Hormone Replacement Therapy)」があります。

代表的なものとして、女性の更年期障害に対するエストロゲン補充治療や、男性の加齢性低テストステロン症候群に対するテストステロン補充などが挙げられます。

こうした治療は更年期症状(のぼせ、発汗、うつ状態など)を緩和し、骨密度の減少を抑えるなど一定の効果が見込める一方、副作用リスクも伴います。

たとえば、女性のエストロゲン補充療法では、子宮内膜がんや乳がんなどの発症リスクが高まる可能性が指摘されています。

そのため、ホルモン療法を実践する場合は、専門医の診察と定期検査が欠かせません。

医師としては、患者の症状・リスク・年齢・既往歴を総合的に判断し、メリットとデメリットを十分に説明したうえで治療を行う必要があります。

生活習慣からのアプローチ

アンチエイジングの土台は、日々の食生活や運動習慣の積み重ねです。

高額な施術やサプリメントに頼る前に、まずは基本的な生活習慣を見直すことが健康的な老化対策の第一歩となります。

運動・食事・睡眠の重要性

アンチエイジングの本質は、何よりも生活習慣改善にあります。

高額なサプリメントや特殊な治療に飛びつく前に、まずは運動・食事・睡眠の質を向上させる必要があります。

運動

有酸素運動(ウォーキング、ジョギングなど)と筋力トレーニングをバランスよく組み合わせる

骨や筋肉、心肺機能を維持し、美容面やメンタルヘルスにも好影響をもたらす

食事

野菜や果物、良質なタンパク質、魚を中心としたバランスの良いメニューを心がける

塩分・糖分・脂肪分の過剰摂取を控え、適度なエネルギーを摂りながら抗酸化物質を豊富に含む食品を取り入れる

睡眠

1日6~8時間程度の良質な睡眠が理想とされる

ホルモン分泌や細胞の修復は睡眠中に行われるため、アンチエイジングとも密接に関係する

厚生労働省のガイドラインでも、生活習慣病予防のための運動量や食事バランスが提示されていますので、まずはこれら公的機関の情報を参考に自分の生活を点検するのが一つの目安です。

ストレスマネジメント

ストレス反応は体内で活性酸素の生成を助長し、老化を進める原因の一つともいわれています。

過度なストレスが続くと、血糖値や血圧が上昇し、自律神経やホルモンバランスを崩しやすくなるため、結果的にアンチエイジングとは逆行する可能性が高まります。

メンタル面のケアとしては、定期的な余暇の確保や、カウンセリング・マインドフルネスを活用するなど、精神的な休息を意識的に取り入れることが大切です。

さらには、社会的つながりを保ち、思いや意見を交換できるコミュニティを持つこともストレス軽減に効果的とされています。

最新の研究動向と今後の可能性

再生医療や遺伝子研究など、細胞レベルで老化にアプローチする最先端技術が加速しています。

まだ多くの課題が残る一方で、近い将来、医療現場での新たな選択肢となる可能性が高まっています。

細胞レベルの若返り研究

近年、細胞医療や再生医療の進歩により、老化の根本的メカニズムに迫る研究も活発化しています。

たとえば、iPS細胞(人工多能性幹細胞)を用いた臓器再生の研究や、テロメア長を維持する酵素「テロメラーゼ」の導入による細胞寿命延長の可能性などが注目されています。

マウス実験では、遺伝子操作によりテロメアを伸ばすことで老化抑制が見られたとの報告もあり、人間への応用研究が進められています。

ただし、現時点では安全性や倫理面での検討課題が多く、日常診療で実装できる段階には至っていません。

安全性と実用化の課題

アンチエイジング医療には、どうしても「若返り」に対する過度な期待がつきまといます。

再生医療や先端技術を利用した治療は、実用化されれば画期的な手段となり得ますが、臨床応用においては副作用リスクや長期的影響をしっかり検証する必要があります。

たとえば、テロメラーゼ活性を上げることで、がん細胞の増殖を促す可能性があるという指摘もあります。

そのため、実際に患者へ施術するには、医療安全上のエビデンスを積み上げる必要があり、慎重な研究と臨床試験が不可欠です。

同時に、アンチエイジングは個々の体質や遺伝的背景で効果が異なるため、「万人に効く万能の治療」は存在しないのが現実です。

研究開発が進むほど、パーソナライズされた医療が重要となり、ゲノム情報や代謝プロファイルなどに基づいて最適なアプローチを提案する時代が来ると考えられます。

ただ、そうした先端医療に頼りすぎるのではなく、従来から重要視されてきた生活習慣の改善や予防医学の実践がベースであることは変わりありません。

まとめ

アンチエイジングは、老化の進行を少しでも遅らせ、健康な状態で日々を過ごすための医学的取り組みです。

老化のメカニズムには活性酸素やホルモンバランスの変化など多くの要因が関与しており、それを意識した生活習慣や医療方法を組み合わせることで効果が期待できます。

ビタミンや抗酸化物質といったサプリメントは、食事だけでは不足しがちな栄養を補完する手段になり得ますが、過剰摂取は危険を伴うため、適切な範囲で利用することが大切です。

ホルモン補充療法は更年期障害のような特定の症状に対して有効なケースもありますが、副作用リスクを考慮し、専門医の管理のもとで行う必要があります。

また、運動・食事・睡眠などの基本的な生活習慣の見直しが、アンチエイジングの基盤であることは言うまでもありません。

ストレスをコントロールし、精神的にも安定した状態を保つことが、結果として身体の若々しさや健康増進にもつながります。

さらに、細胞レベルでの若返りを目指す先端研究が次々と報告され、今後の医療現場に新たな選択肢が生まれる可能性は十分にあります。

しかし、画期的な治療法にも必ずリスクと限界があり、慎重な検証が必要です。

結局のところ、自分の体調と向き合い、科学的根拠に基づいた取り組みを継続していくことがアンチエイジングの本質だといえます。

医師としては、最新情報をアップデートしながら、患者一人ひとりに合ったケアを提案できるよう、今後も研究や臨床の動向を注視していくことが求められます。

参照:

・日本抗加齢医学会 https://www.anti-aging.gr.jp/

・厚生労働省「健康日本21」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kenkounippon21.html

・一般社団法人日本女性医学学会 https://www.jmwh.jp/

・国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) https://www.jst.go.jp/

・厚生労働省「健康づくりサポートネット」https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/ )