日本の高齢化は世界でも類を見ないスピードで進んでおり、その中で注目されているキーワードの一つが「フレイル(frailty)」です。

フレイルは老化にともなう身体的・精神的・社会的な脆弱性を指し、要介護状態に移行する可能性を秘めた段階でもあります。

しかし、適切な介入によって運動機能や栄養状態を改善し、自立を維持できるチャンスがまだ残されているという点が大きな特徴です。

本記事ではフレイルの概要やリスク要因、早期発見のための評価方法、そして予防・改善につながるアプローチについて詳しく解説します。

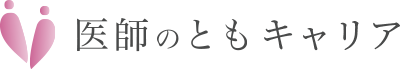

フレイルの概要と背景

フレイルにはどのような定義があるのか、そして高齢者の身体的・心理的特徴とはどのように関係しているのか、ここで基本的な考え方を押さえていきましょう。

フレイルの定義

フレイルは単なる筋力や体力の低下だけでなく、多面的な脆弱性が加齢により生じている状態を指します。

日本老年医学会によると「加齢に伴う予備能低下により、ストレスに対する脆弱性が亢進した状態」と定義されており、要介護状態には至っていないものの、身体機能だけでなく精神面や社会面でのリスクが高い段階と考えられます。

軽微な疾患や生活環境の変化によって一気に要介護状態へ進行する可能性があるため、早期の把握とケアが極めて重要です。

参考:日本老年医学会「フレイル・ロコモ克服のための医学会宣言」

高齢者の身体的・心理的特徴との関係

高齢になると筋力や骨密度の低下が進むだけでなく、認知機能や意欲面の変化が生じやすくなります。

うつ状態や意欲低下が進むと外出機会やコミュニケーションの場が減り、結果的に身体活動量も低下しがちです。

こうした身体面と心理面の相互作用がフレイルを進める要因の一つとなっているため、悪循環を断ち切るには多職種アプローチが重要と言えるでしょう。

フレイルの原因とリスクファクター

フレイルを引き起こしやすい身体的・社会的要因とはいったいどのようなものでしょうか。

ここではリスクファクターを整理し、早めに対策を講じるための視点を確認していきます。

身体活動や栄養状態の変化

身体活動量の低下は、高齢者の筋力や体力を落とす主要因です。

加齢による筋肉量の減少に加え、外出機会が減ることで日常生活そのものが活動不足に陥ると、徐々にフレイルを進行させる土台ができあがります。

また、栄養バランスの崩れは見逃せないポイントです。

特に高齢者は咀嚼や嚥下機能が低下しやすく、独居の場合には食事の質や量が偏りがちです。

このような状況を放置すると、筋肉量や骨量の維持が難しくなり、フレイルが加速する恐れがあります。

厚生労働省では高齢者向けの栄養指導やサポート体制を整備するよう各自治体に呼びかけており、介護予防との密接な連携が求められています。

参考:厚生労働省「地域包括ケアシステム」

社会的孤立や認知機能低下

高齢期には配偶者との死別や子どもの独立など環境の変化が起こりやすく、社会的な孤立状態を招きやすくなります。

人と会う機会が減ると運動量だけでなく、精神的な刺激やモチベーションが低下し、フレイルが進みやすい下地が作られてしまいます。

さらに、認知機能が低下すると日常生活の中で能動的に行動するのが難しくなり、社会参加のチャンスがさらに減ってしまうケースも珍しくありません。

こうした身体面と社会面の連鎖を断つには、医療者や介護職、地域コミュニティとしっかり連携し、孤立防止や認知機能維持を図っていく必要があります。

フレイルの早期発見と評価

フレイルは進行してしまう前に気付くことが大切です。

ここでは代表的な評価指標や医療スタッフと地域の連携による発見体制について確認し、早期発見のカギを探っていきましょう。

代表的な評価指標と検査方法

フレイルを評価するための代表的な方法として、Fried の定義に基づく5項目(体重減少、筋力低下、疲れやすさ、歩行速度低下、身体活動量の低下)があります。

該当項目の数によってフレイルやプレフレイルと判断し、その結果を踏まえて介入のタイミングや方針を考えることが可能です。

日本では、簡易な質問票や「指輪っかテスト(サルコペニアの簡易診断)」も普及しているため、地域の検診や介護予防事業でのスクリーニングに役立てられています。

参考:公益財団法人長寿科学振興財団「健康長寿ネット フレイルの診断」

医療スタッフと地域の連携による発見体制

フレイルは身体だけでなく、心理・社会面の脆弱性が複合的に絡み合うため、早期の発見・対策には多職種・多部門の協力がカギとなります。

地域包括支援センターを中心に、医師、看護師、薬剤師、介護職員、行政が協力し合い、訪問診療や在宅ケアの場でフレイルの兆候をチェックしていくのが効果的です。

独居高齢者の場合は特にリスクが高いため、見守りネットワークを構築しておくことで、フレイルをいち早く察知し、適切な介入につなげられるでしょう。

フレイルを予防・改善するアプローチ

フレイル対策には運動・栄養・社会参加という3つのキーワードが欠かせません。

どのように連携し、実践していくのか、具体的な取り組みのポイントを見ていきましょう。

運動・栄養・社会参加の重要性

フレイル予防・改善の基本となるのは、やはり運動です。

適度な筋力トレーニングや有酸素運動、バランス訓練などを取り入れ、個々の体力や嗜好に合わせて継続できるプログラムを組むことが重要です。

加えて、大切なのが栄養バランスの維持です。

高齢者は食が細くなりがちなため、少量でも高エネルギー・高タンパクが摂取できるメニューを取り入れ、咀嚼や嚥下機能を考慮した食事計画を心掛ける必要があります。

さらに、社会参加の機会を増やすことも欠かせません。

地域サロンや趣味サークル、ボランティア活動など、人と交流しながら楽しく体を動かす場を設けることは、フレイル予防の大きな原動力になります。

行政や地域包括ケアとの連携

フレイルを防ぐには、医療機関だけでなく、行政や地域コミュニティが連携した包括的な取り組みが不可欠です。

地域包括支援センターが実施する健康教室や介護予防事業に医療従事者が参加し、専門知識やアドバイスを提供することで、高齢者がより効果的にフレイル予防を実践できます。

厚生労働省も地域包括ケアシステムの推進を掲げており、各地での運動教室や栄養指導、社会参加促進の取り組みを後押ししています。

参考:厚生労働省「地域包括ケアシステム」

医師はもちろん、多職種との情報共有を強化することで、一人ひとりの高齢者の状態に合った個別ケアが行いやすくなり、フレイルの進行を抑える効果が期待できます。

まとめ

フレイルは高齢者が健康を保つうえで重要な概念です。

身体的に衰えていても、要介護状態へ直結するわけではなく、早期の発見と介入によって改善の可能性があります。

運動や栄養管理、社会参加の促進など多角的な取り組みが重要であり、医療専門職が行政や地域包括ケアシステムと連携して支援を行うことが鍵となります。

これからの高齢社会において、フレイルの予防と改善は健康長寿を支える重要な要素といえるでしょう。