海外の救急医療事情は、各国の医療制度や社会情勢、保険制度などに左右されるため、多様な形態を持っています。

日本の救急医療は、世界的に見ても高水準であると言われる一方、救急搬送時の患者受け入れ先不足や医師・スタッフの負担増、さらには選定基準や費用負担の問題など多くの課題を抱えています。

こうしたなかで、海外の救急事例を知ることは、日本の現状を客観的に見つめ直し、改善のヒントを得るうえでも大いに役立つでしょう。

本記事では、アメリカ、ヨーロッパ、アジア諸国の救急医療のシステムや費用負担、そしてスタッフ育成などを詳しく比較してみます。

最後に、これら海外事例から日本への示唆を考察し、持続可能な救急医療を検討する材料としたいと思います。

アメリカの救急医療事情

アメリカの救急医療は民間と公的サービスが混在し、搬送費の高額請求や医療保険制度の影響による受診行動、地域格差など独自の特徴を持っています。

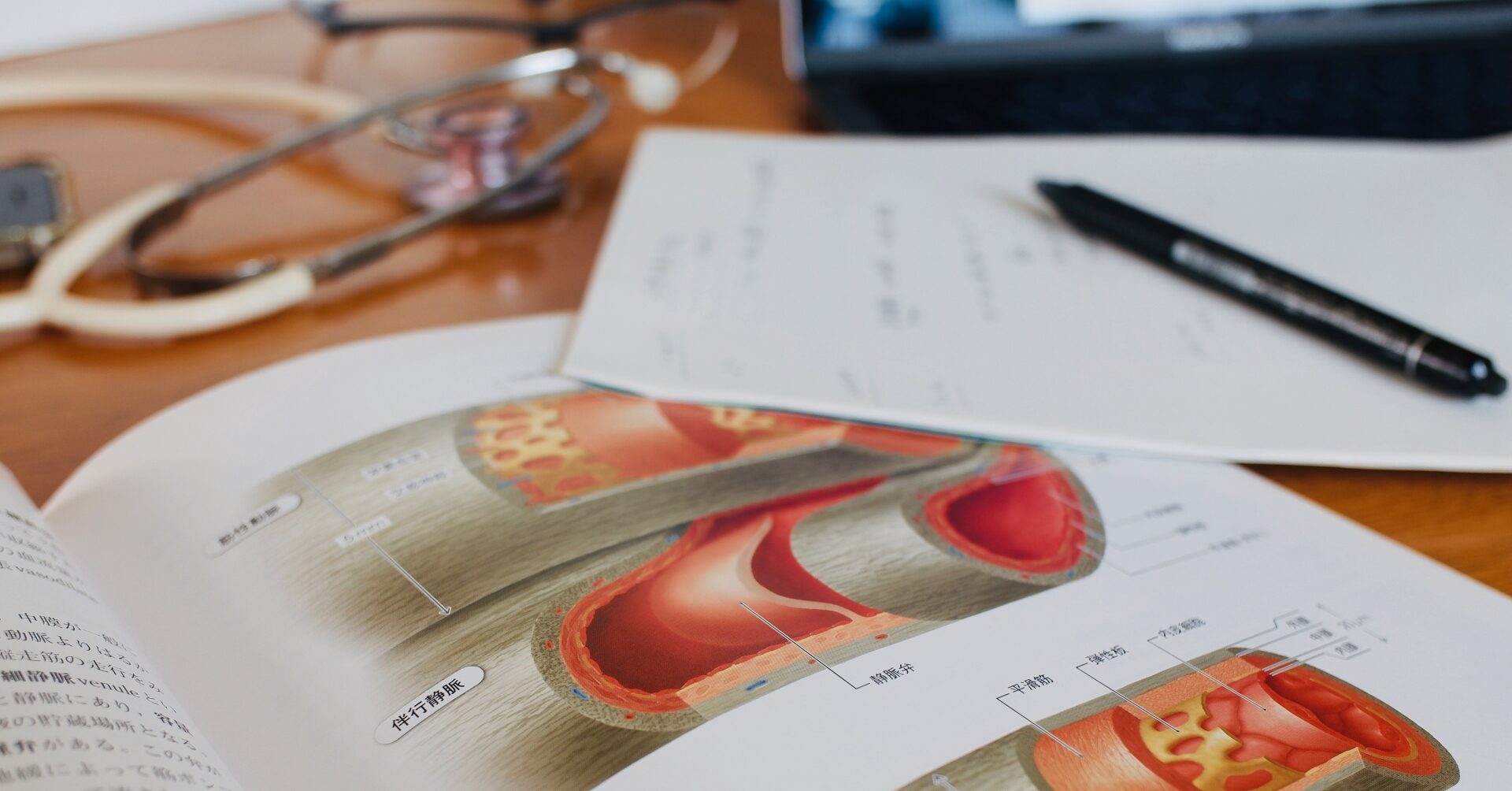

救急搬送システムと費用の概略

アメリカの救急搬送システムは、自治体が運用する機関だけでなく、民間企業が救急搬送を担う地域もあるなど、州や郡ごとにばらつきがあるのが特徴です。

費用面では、一般的に救急車の使用料として数百ドルから数千ドルが請求される場合もあるなど、高額請求が問題視されています。

保険制度についても、民間医療保険に加入している場合は救急搬送費の一部または全額がカバーされる一方で、無保険者や保険対象外のサービスに該当した場合には多大な自己負担が生じます。

こうした制度上の複雑さから、症状が軽度であっても救急外来に駆け込んでしまうケースや、逆に費用を懸念して救急受診を控えるケースなど、受診行動にも大きな影響が及んでいます。

(参考:Centers for Medicare & Medicaid Services )

救急外来 (Emergency Department) の仕組み

アメリカでは救急外来に「Emergency Department(ED)」という呼称が一般的に用いられています。

EDでは看護師や救急科のトリアージスタッフが患者の優先度を判断し、症状の重い患者が優先して診察を受けられる仕組みが整備されています。

ただし、都市部の大規模病院では軽傷者から重傷者まで多彩な患者が集中しやすく、患者数の多さから待ち時間が長くなることもしばしば報告されています。

スタッフ構成としては、救急専門医、レジデント(研修医)、ナースプラクティショナー、パラメディックなど、さまざまな資格保持者が協働しながらチーム医療を行います。

特に重要なのが搬送時点から高度な応急処置ができるパラメディックの存在で、現場で気道確保や静脈確保などが可能なことから、病院へ到着する前に患者の状態を安定化させることに大きく寄与しています。

(参考:U.S. Department of Health & Human Services )

地域格差とその要因

アメリカは国土が広大で、地域ごとの人口密度や医療インフラが大きく異なります。

そのため、都市部では大病院が集中し救急搬送にも比較的短時間でアクセスできる一方、地方や辺境地域では最寄りの病院まで数時間かかるケースもあります。

また、医療保険や財政基盤が脆弱な地域では、救急医療システムへの投資が不十分であり、老朽化した救急車や不足する救急隊員といった問題が顕在化しています。

こうした地域格差を是正するために、連邦政府や州政府による補助金の拡充や、遠隔医療(テレメディシン)の導入などの取り組みが進められているのは事実ですが、改善にはまだ時間を要する見込みです。

(参考:Centers for Disease Control and Prevention)

ヨーロッパの救急医療事情

ヨーロッパ諸国では公的保険が充実し、患者負担が比較的少ない一方で、制度維持と救急医療の質向上が求められています。

公的負担と自己負担のバランス

ヨーロッパ圏では、公的保険制度が充実している国が多く、救急搬送費用についても原則的に患者負担が少ない傾向があります。

たとえばフランスでは「Sécurité Sociale(社会保障制度)」が根付いており、救急搬送費のほとんどが保険でカバーされる場合が多いです。

一方、ドイツでは公的医療保険(Gesetzliche Krankenversicherung…GKV)と私的医療保険(Private Krankenversicherung…PKV)が併存しており、加入している保険の種類によっては自己負担額に差が出るケースもあります。

いずれにしても、アメリカに比べると個人の金銭的負担は低いことが一般的ですが、各国の財政状況や高齢化の進行によって、制度維持コストが増大している点は共通の課題です。

(参考:European Commission )

イギリスNHS111サービスの取り組み

イギリスのNHS(National Health Service)は、国営の医療制度として広く知られています。

なかでも注目されているのが「NHS111」という電話・オンラインサービスで、緊急性の高い症状か否かを専門スタッフが判定し、必要に応じて救急搬送を手配する役割を担っています。

これにより、患者自身が緊急外来へ直接行かなくても、電話を通じてアドバイスや適切な受診先の案内を受けられるため、救急外来の混雑を緩和し、医療者の負担を軽減する効果が期待されています。

ただし、高度な判断を必要とするケースではオペレーターの経験やマニュアルに依存する面があるため、過剰な救急要請や逆に緊急度を過小評価するリスクなど、今後解決すべき課題も指摘されています。

救急隊員の育成・パラメディックの役割

多くのヨーロッパ諸国では、パラメディックや救急隊員の養成過程が制度化されており、一定の学術研修や実習を伴う資格試験に合格することが求められます。

特にイギリスでは、大学の救急医療学科で数年かけて専門教育を受けるケースが一般的であり、卒業後には国家資格としてパラメディック登録を行います。

こうした体系的な育成制度により、現場レベルでの高度な応急処置が可能となり、救急隊員が搬送途中で適切な処置を施すことで、患者の予後が改善する例も見られています。

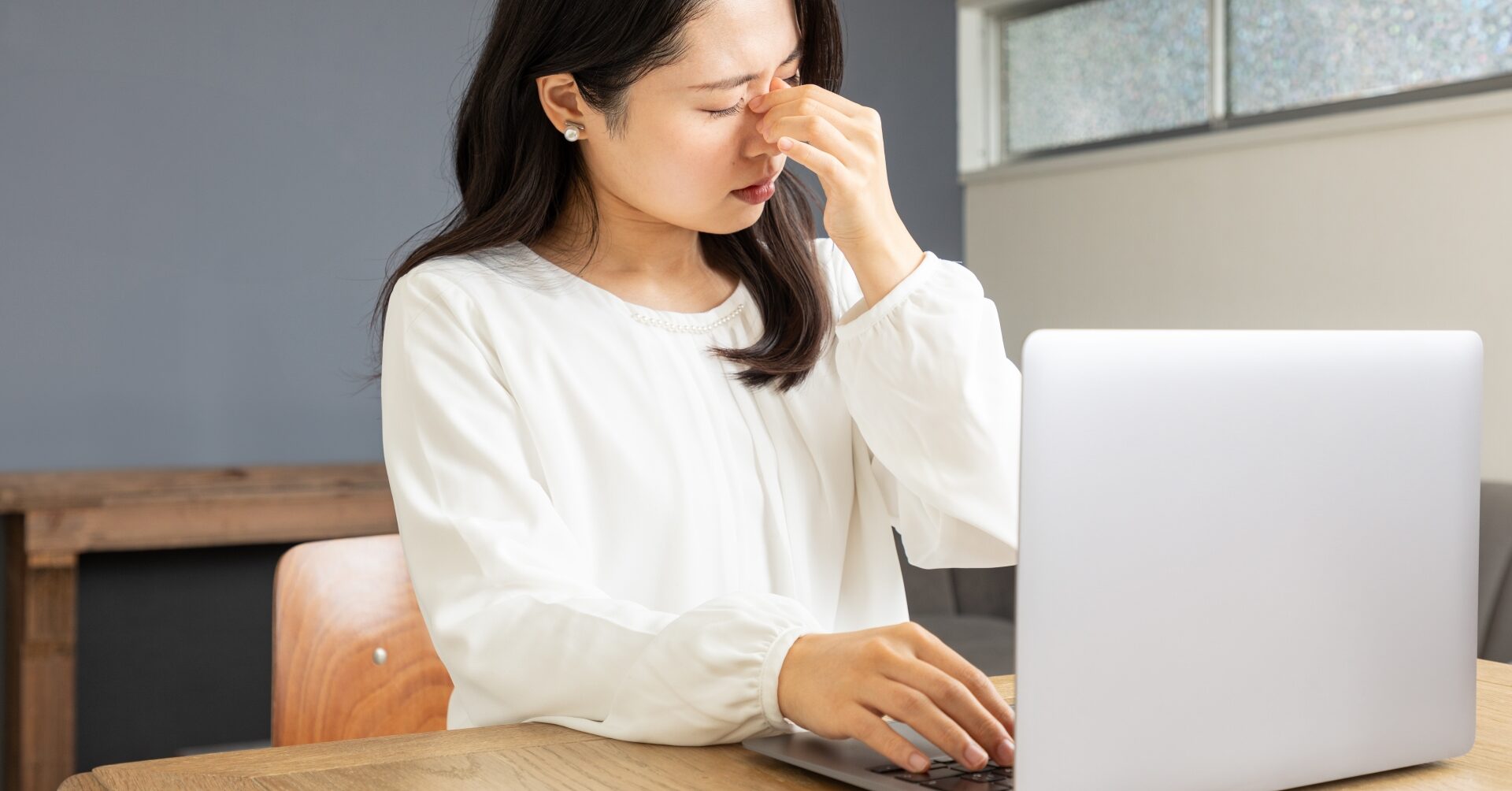

しかし、専門職としての地位向上や給与面の改善など課題は残されており、高度化する救急医療の需要に対し、人材の確保が追いつかないという状況もあるのが現状です。

アジアの救急医療事情

人口規模や社会経済状況の違いが救急体制にも反映されるアジア圏は、国ごとの仕組みに多様性が見られ、先進国と発展途上国では抱える課題も異なります。

アジア諸国の救急体制の多様性

アジア圏は人口規模や国民の所得水準、文化、地理条件などが大きく異なるため、救急医療体制も国によって大きな差異があります。

中国の大都市部では救急専用病院や大規模総合病院に救命救急センターが設置されており、患者数も莫大なため効率的なトリアージが課題となっています。

韓国では救急医療体制の整備に力を入れており、身体的重症度判定システムや迅速搬送のための広域連携が進んでいます。

シンガポールでは、公的病院と私立病院の連携が強固で、国土が狭い分、基本的には短時間で救急医療機関に到達できるというメリットがあります。

一方で、発展途上国の中には救急対応に必要な設備や車両、人材が十分確保できていない地域もあり、どのように費用を捻出し、教育訓練制度を確立していくかが今後の課題です。

(参考:World Health Organization)

公的サービスと民間サービスの連携

アジア各国では、救急車の運営主体が公的機関と民間に分かれているケースがあります。

例として、タイでは公的病院が救急搬送の中心を担い、民間病院が有償で高度な救急車やヘリコプター搬送サービスを提供する仕組みが存在します。

公的セクターだけでは十分な台数をまかなえない場合、民間の力を借りることで対応力を高める狙いがある一方、金銭面での格差が生まれるリスクもはらんでいます。

また、救急隊員や医療スタッフの教育水準もまちまちで、先進的なシンガポールや韓国と比べると、医師や看護師の救急教育が不十分な国・地域も依然として多いです。

(参考:Ministry of Health, Labour and Welfare(日本厚生労働省の海外医療情報))

海外事例から見る日本への示唆

海外の救急医療システムは、高度な現場対応力や明確な費用負担モデル、緊急度判定の充実など、さまざまな日本の課題を考えるうえで参考となる点が多くあります。

高度な応急処置を可能にする人材・システム

海外の救急医療事情で際立つのは、現場レベルでも高度な医療行為を行えるパラメディックや救急隊員の存在です。

日本でも救急救命士という資格制度は整備されていますが、海外と比べて適用範囲や処置の許可レベルに制限があるため、さらなる拡充が課題となっています。

アメリカやイギリス、ドイツなどのように、資格取得までの教育カリキュラムを高度化し、救急隊員が気道確保や薬剤投与などをより幅広く行えるようにすることで、救急搬送中の患者の状態を安定させ、後遺障害リスクを減らす効果が期待できるでしょう。

ただし、そのためには安全管理の徹底や明確なガイドラインの整備が不可欠であり、医療事故を防止する仕組みづくりも同時に行う必要があります。

費用負担モデルや財源の確保

日本は救急搬送にかかる費用が原則無料とされており、これが「タクシー代わり」に利用されてしまう一因にもなっていると指摘されることがあります。

海外の事例を見ると、米国のように高額な救急搬送費を請求する仕組みでは、かえって患者が救急を敬遠する懸念が出てきます。

ヨーロッパのように、公的負担を手厚くする代わりに財源確保が大きな課題となるケースもあります。

日本においては、高齢化の進行や医療費増大が避けられない状況のなか、いかにして政策的に救急財源を確保し、質を担保しつつ持続可能なサービスを維持するかが論点になります。

一部自己負担導入の是非も含め、社会的合意形成が必要となるでしょう。

緊急度判定システムの導入と課題

イギリスのNHS111のように、緊急度を判定する窓口を早期に設けることは、医療資源の最適配分に寄与します。

日本でも、全国的に統一した「#7119」などの救急相談ダイヤルが整備されていますが、まだ認知度が十分でない地域も少なくありません。

また、日本では各地域ごとに運用体制が異なり、夜間・休日の救急相談が集中する時間帯に柔軟な対応が難しいと言われています。

コールセンターやオンライン判定システムの拡充、人員教育、そして何より市民の利用意識の向上が必要です。

海外の事例を参考にしながら緊急度判定のアルゴリズム精度を高め、かつ国民の誰もが気軽に相談できるよう周知啓発を徹底していくことが望まれます。

まとめ

海外の救急医療実態を見てみると、アメリカでは医療保険制度や民間救急サービスなどの複雑な要因が高額請求や地域格差をもたらしており、ヨーロッパは公的負担が手厚い半面、財源確保の問題を抱えています。

アジア地域全体では、先進国から発展途上国まで多種多様な制度が存在し、共通して救急スタッフの教育や費用負担モデルをどのように最適化していくかが課題となっています。

こうした海外事例を比較することで、日本の救急医療の強みと弱みがより明確になるのではないでしょうか。

無料で充実した救急搬送システムが整っていることで安心感がある反面、制度の乱用や病院側の負担増が無視できない状態にまで達しています。

今後は、現場レベルでの高度な応急処置を担う人材育成や、適切な費用負担モデルの検討、そして緊急度判定システムの活用・周知による集中緩和など、多岐にわたる改善策を総合的に進める必要があります。

こうした海外の取り組みを知り、制度設計や救急医療の運用に関して声を上げていくことで、日本の救急体制をより持続可能なものへと発展させていけることでしょう。