訪問診療は、高齢社会に適した診療スタイルとして近年注目が集まっています。

病院やクリニックだけでなく、在宅での医療ニーズが高まるにつれ、医師や医療スタッフが患者宅へ出向く訪問診療の重要性が増しているのです。

一方で、訪問診療は独特の報酬体系があり、その仕組みをしっかり把握しないと採算が合わなくなるリスクもあります。

本記事では、訪問診療に関わる需要拡大の背景や報酬体系の基本、採算管理のポイント、さらに継続的な運営を支える工夫について具体的に整理します。

訪問診療の需要拡大背景

急速に進む高齢化と「住み慣れた場所で最期を迎えたい」というニーズの高まりが、訪問診療の利用増加を後押ししています。

本章では、こうした社会的・制度的背景を整理します。

高齢者人口増加と在宅志向

日本は世界的にみても急激な高齢化が進んでおり、総人口に占める65歳以上の割合が30%に近づくとの予測もあります。

厚生労働省の人口動態統計でも、高齢化率の上昇が示されており、これまで病院や施設でのケアが中心だった人々が、今後は在宅で療養を希望する機会が一層増えていくと考えられます。

在宅志向の背景には、医療費抑制策や介護保険制度の進展、住み慣れた環境で人生の最終段階を迎えたいという患者本人や家族の意向などが挙げられます。

こうした社会的ニーズの高まりとともに、訪問診療を提供する医療機関の数も徐々に増えつつあるのが現状です。

訪問看護との連携の重要性

訪問診療が効率よく機能する上で欠かせないのが、訪問看護との連携です。

医師が訪問診療で患者の状態を確認した後、継続的なケアや処置を看護師が訪問看護としてフォローアップする形が一般的です。

特に、複数の慢性疾患を抱える高齢患者や、終末期ケアに重点を置くケースでは、訪問看護師が医師と密接に連携してケアプランを立案し、症状変化に合わせた調整を行うことが求められます。

このような多職種連携は、患者や家族の安心感につながるだけでなく、医師の訪問負担を軽減し、訪問診療の採算性を維持する上でも重要なポイントです。

報酬体系の基本と加算の種類

在宅医療点数を中核に組まれた訪問診療の報酬構造と、定期訪問やターミナルケアなどで算定可能な主な加算項目について解説します。

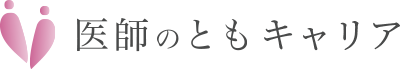

在宅医療点数、管理料、加算項目

訪問診療の報酬体系は、いわゆる外来診療や入院診療とは区別され、「在宅医療点数」を軸に設定されています。

具体的には、在宅患者訪問診療料(いわゆる定期的な訪問診療に係る報酬)や在宅療養指導管理料、さらに患者の状態や診療内容に応じた各種加算が存在します。

代表的な報酬項目は以下のとおりです。

在宅患者訪問診療料

・定期的な訪問診療に対して算定される基本点数

・患者の状態や訪問頻度、時間帯によって点数が異なるケースも

在宅療養指導管理料

・糖尿病や高血圧など慢性疾患管理のための、在宅での療養指導を行った場合に算定

在宅ターミナルケア加算

・終末期の患者に対する緩和ケアやターミナルケアを行う際に適用

訪問看護指示料

・医師が訪問看護の指示を出す場合に算定(医師と看護師の連携を評価)

このほかにも、夜間・深夜訪問や診療時間帯に応じた加算、特別管理加算など多様な加算項目が用意されており、医師の負担や専門的ケアの度合いを報酬に反映しています。

訪問診療と往診の違い

訪問診療と混同されがちなものに「往診」があります。

大きな違いは、訪問診療が「定期的に計画的に訪問して診療する」というスタイルであるのに対し、往診は「患者の急な要請に応じて臨時で訪問する」という性質を持つ点です。

往診時は「往診料」が算定され、夜間や休日など時間帯によって加算額が変動します。

一方で、訪問診療は事前にスケジュールを立て、継続的に診療を行うことから、診療報酬体系もレセプト上の算定ルールが異なるケースが少なくありません。

訪問診療料なのか往診料なのかを誤って請求すると指摘を受ける可能性もあるため、両者の違いを正確に把握しておく必要があります。

採算管理のポイント

移動時間や交通費、スタッフ配置といったコスト要素をいかに最適化し、適切な患者数を維持するか――

収支バランスを保つための具体策を紹介します。

移動コストと診療時間

訪問診療の特徴として、医療機関から患者宅へ移動する時間や交通費用が発生する点が挙げられます。

この移動にかかる時間をいかに短縮し、複数の患者宅を効率よく回るかが採算管理のカギになります。

たとえば、同じ地域内で複数の患者宅を一日のうちにまとめて訪問する「ラウンド方式」を採用すれば、移動距離や移動時間を減らせる可能性があります。

また、運転手を雇用する医院もあり、医師は車内でカルテ作成や指示出しを行うことで余剰の時間を有効活用できます。

医師以外のスタッフ(看護師や事務スタッフ)を同行させる場合は、その人件費が上乗せされるため、スタッフのスキルや役割分担を検討することも重要です。

移動コストと人件費をどのようにバランスさせるかが、最終的な利益率に直結します。

患者数の最適バランス

訪問診療で採算を確保するためには、ある程度の患者数を担当する必要があります。

ただし、急増しすぎると訪問間隔が伸びてしまい、きめ細やかな診療ができなくなる恐れもあります。

さらに、重度疾患の患者が多すぎると、どうしても1人の患者に割く時間や対応コストがかさんでしまい、ほかの患者を十分フォローできなくなる可能性もあります。

このため、医療機関ごとに適正な患者数の上限を把握し、患者属性を検討しながら受け入れ状況を調整することが重要です。

どのような疾患の患者を中心に受け入れるか、終末期ケアをどの程度積極的に行うかなど、診療方針を事前に明確にすることが採算管理のポイントといえるでしょう。

継続的な運営の工夫

電子カルテや遠隔診療システムの活用、地域包括ケアとの連携強化など、持続的に訪問診療を展開するための実践的なアイデアをまとめます。

ICTを活用した効率化

訪問診療の現場では、電子カルテやテレヘルス、ビデオ通話システムなどICTの活用が飛躍的に広がりつつあります。

患者宅でタブレット端末やモバイルPCを用いてカルテ入力を行えば、後から事務所で作業を二重に行う手間を省くことができます。

看護師やケアマネジャーなど他職種との連絡にもオンラインツールを活用することで、スピーディに情報共有ができ、緊急時の対応がスムーズになります。

また、在宅酸素療法や在宅透析など、遠隔監視装置を使った診療支援システムの導入で、患者状態をリアルタイムに把握しやすくなります。

これらは移動回数を抑えて業務効率を高めるのに有効であり、結果として事業の採算性向上にも寄与するでしょう。

地域包括ケアとの連携

在宅医療が継続的に運営されるには、地域の医療・介護・福祉サービスが統合された「地域包括ケアシステム」が欠かせません。

たとえば、訪問診療の患者が急変した場合、地域の病院や救急医療機関と即座に連携できる体制を確保しておくことは必須です。

また、訪問看護ステーションや介護保険の居宅介護支援事業所、地域包括支援センターなどとの情報共有を密に行うことで、患者へのケアが途切れることを防ぎます。

このような地域包括ケア体制が整っていれば、医師一人に過度な責任や負担が集中しにくくなり、無理のない運営が実現します。

結果として、離職率の低減やスタッフのモチベーション向上が期待でき、長期的な視点で見ても「持続可能な訪問診療」の基盤づくりにつながるのです。

まとめ

訪問診療は、高齢社会への対応に欠かせない在宅医療サービスです。

外来や入院とは異なる報酬体系を十分理解し、訪問診療と往診を正しく区別した上で採算管理を行うことが重要となります。

移動時間や患者数を考慮した効率的な運営体制づくり、多職種連携、ICTの活用、そして地域包括ケアとの連携により、医療の質と経営の安定を両立しやすくなります。

今後さらに高まる需要に対応するためにも、柔軟な戦略を検討していくことが求められます。

【参照サイト】

・厚生労働省「人口動態統計」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html

・厚生労働省「医科診療報酬点数表」

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907834.pdf

・厚生労働省「地域包括ケアシステム」