かつては病院経営といえば、院長や事務長が主導しながら、医療スタッフ全体で協力して行うのが一般的でした。

しかし医療技術の高度化や診療報酬改定への対応、医師不足や人件費高騰など、多角的な課題が山積する現在、病院経営にはより専門的な知識とマネジメントスキルが求められています。

このような背景の中、新たに注目されているのが「医療経営士」という存在です。

医療機関のコスト構造を的確に把握したうえで、経営戦略を立案・実行し、かつ診療報酬改定や地域医療連携にも精通したプロフェッショナルとして、多くの病院から期待が寄せられています。

本記事では、病院経営が直面する現状と課題から、医療経営士の具体的な役割、活用事例、そしてこれから求められる医師との協働体制について解説します。

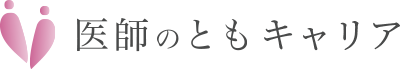

病院経営の現状と課題

医療技術の進歩や人件費の高騰、診療報酬改定などの影響を受け、病院経営の収支は年々厳しさを増しています。

限られた経営資源のなかで安定した運営を継続するためには、現状の問題点と課題を正確に把握することが不可欠です。

収支悪化や人件費高騰

近年、多くの中小規模病院が収支悪化に苦しんでいます。

医療機関は公的保険制度の対象ということもあり、外来受診者数やベッド稼働率が減少するだけで、短期間で赤字に転落しやすい構造になっているのが大きな要因です。

また、看護師や薬剤師などの専門職の人件費は年々高騰しており、医師の確保にも高額なコストを要する場合があります。

特に看護要員は厚生労働省が定める看護配置基準を満たす必要があるため、規模が限られる地方病院や赤字経営の病院にとって人件費の圧迫は大きな問題としてのしかかります。

さらに、治療技術の進歩や高額医療機器の導入で医療の質は向上していますが、その反面、設備投資の負担増加が避けられません。

一度購入した機器も、メンテナンスやアップデートを続けるためのコストがセットでかかることが多く、累積すると大きな支出となっています。

診療報酬改定の影響

日本の医療機関の大半が公的保険制度(国民皆保険制度)を基盤に収益を得ており、診療報酬改定によって病院経営が大きく左右されます。

たとえば薬価引き下げや新規技術の評価点数見直しなどが行われると、以前までの収支構造が一変するケースがあり、特に対応が遅れた病院は収益低下を余儀なくされることが珍しくありません。

このように、定期的な診療報酬改定を見据えながら、どの診療科に力を入れるか、どのような患者層をターゲットとするかといった経営戦略を考える必要があります。

しかし、医師や医療スタッフが現場業務に追われる中で、改定情報の収集やシミュレーションを自前で十分に行うことは容易ではありません。

そうした課題を背景に、「医療経営士」の専門知識の活用が注目されるようになったといえるでしょう。

医療経営士の役割

経営管理の専門人材である「医療経営士」は、病院が直面するコストやオペレーションの課題に対し、データ分析と実務ノウハウを活かして効率化を推進する役割を担います。

単なるコスト管理にとどまらず、持続的成長に向けた戦略立案や現場との橋渡しも重要なミッションです。

コスト分析・マネジメント

医療経営士とは、医療機関の経営管理を専門的に担う人材であり、一般社団法人日本医療経営実践協会が認定を行っています。

医療経営士の大きなミッションの一つは、病院のコスト構造を分析して、経営効率化を図ることです。

具体的には、以下のような分析・マネジメントを担当します。

人件費の管理

・診療科別、職種別の人員配置を最適化し、看護師や技師の能力を最大限に活かす

・残業削減に向けた業務効率化やシフト管理の見直し

物品管理・医療材料費の最適化

・医療材料の購入コストを一括交渉で削減する

・在庫回転率を見直すことで、不要な廃棄や在庫費用を抑制

医療機器の導入と更新計画

・高額医療機器の購入・リース判断を行い、費用対効果や稼働率を精査

・保守点検や期間限定のリース契約などを組み合わせてランニングコストを軽減

医療経営士は、以上のようなコスト管理に加え、各種データ(診療科別の収益や入院ベッド稼働率など)をもとに問題点を可視化し、経営陣や現場と協議を重ねることで、改善プランを提案していきます。

経営戦略立案と実行サポート

医療経営士には、単なるコスト削減だけでなく、中長期的な経営戦略の設計をサポートする役割も期待されています。

例えば、以下のような視点で戦略を立案します。

診療報酬改定に対応した診療科の強化

次回改定でプラス評価が予想される分野や、高齢化に伴うニーズが増える在宅医療・訪問診療などに注力する

地域連携の強化

地域包括ケアシステムを意識した他院や介護施設との連携を拡充し、患者の転院・紹介の流れをスムーズにする

医療機関のブランディング

地域住民の安心感を高めるための広報活動や、医師・看護師のオンライン発信など、認知度向上施策を検討

また、医療経営士は経営会議や理事会に参加し、数値目標や進捗状況を管理します。

経営層だけでなく、現場スタッフとのコミュニケーションを重視して、具体的なオペレーショナルな課題と経営判断との橋渡しをする位置づけでもあります。

実際の活用事例

医療経営士が現場でどのように病院経営に寄与しているのか、その具体的な改善プロセスや病床稼働率向上、財務基盤強化の実践例をご紹介します。

病院経営改善・財務体質強化のプロセス

医療経営士を登用した病院経営改善の一つの例として、以下のようなステップを踏むケースが挙げられます。

現状分析(アセスメント)

各診療科の収益構造、スタッフ配置、患者満足度や手術件数などを細かく確認し、課題を洗い出す

改善目標の設定

例えば「1年後に赤字額を半減する」「外科の手術症例数をX%増やす」など、具体的かつ達成可能な目標を設定

行動計画の策定と実行

スタッフ増員・配置換えによる外来待ち時間削減、医療材料の共同購買によるコスト低減、SNS活用による病院広報の強化などを段階的に実施

モニタリングとフィードバック

各施策の進捗状況を定期的に確認し、数値目標と照合しながら軌道修正を行う

このプロセスを繰り返すことで、病院の財務体質が徐々に改善され、安定した経営基盤を構築することが可能になります。

特に、数か月ごとに棚卸しをすることで、問題点をこまめに修正していくことがポイントです。

病床稼働率とスタッフ配置の調整

もう一つの重要なテーマが、ベッドの稼働率向上と看護師配置の最適化です。

一般病床の利用率が低いと、固定費(人件費や光熱費)が収益を大きく上回ってしまうリスクがあります。

一方で、稼働率を高めるには、適切な紹介患者の受け入れ体制や、連携先とのパイプづくりが欠かせません。

医療経営士がベッド稼働率のデータをもとに、正確な入院見込み数を把握し、それに対して必要な看護師数を算出すると、ムダなシフトや人件費の抑制につながります。

逆に、患者が集中する時期にスタッフが不足しないようにするため、派遣やパートタイムの活用を組み合わせて、適切な人員配置を計画することも医療経営士の腕の見せどころです。

また、急性期病棟だけでなく回復期リハビリ病棟や地域包括ケア病棟、療養病棟など、機能分化された複数の病棟を持つ病院では、医師や看護師のスキルセットや勤務シフトを細かく設計する必要が生じます。

医療経営士はこうした複雑な要件を整合させ、病院全体で最適化を図るためのシステムづくりに大きく寄与します。

これからの病院経営

持続可能な病院運営を実現するためには、医師と医療経営士が連携し、それぞれの強みを活かした協働体制の構築が求められます。

地域医療との連携やICTの活用を通じ、変化する社会のニーズに応える戦略について考察します。

医師・医療経営士の協働体制

病院経営を成功に導くには、現場の中心である医師や看護師と、医療経営の専門家である医療経営士との協働が不可欠です。

医師は日々の診療を通じて患者ニーズを直接把握し、どのような医療サービスが地域に求められているか肌感覚を持っています。

一方、医療経営士はデータ分析やマネジメント戦略のノウハウを通じて、病院が抱える課題を客観的に洗い出し、最適な経営施策を立案します。

両者が緊密に連携しながら意思決定を進めることで、現場感覚を損なわずに経営効率化が図れるというメリットがあります。

また、医師にとっても、経営面での負担が軽減されることで、診療や研究、教育といった本来の職務に集中できる環境づくりが期待できます。

地域医療と経営面での連携

今後の病院経営では、単独の医療機関だけで地域住民のニーズすべてに対応するのが難しくなると予想されます。

地域包括ケアシステムや専門病院との連携により、患者が最適な医療機関で診療を受けられる仕組みをつくることが重要になります。

この際、病院同士のデータ連携や情報共有、さらには患者紹介の流れをスムーズにするためのICT化も進められています。

医療経営士は、こうした連携を見据えて地域全体の医療需要や人口動態を分析し、どの病院がどの機能を担うのが最適かシミュレーションする役割を担うことができます。

複数の病院に医療経営士が配置され、相互に情報交換しながら地域の医療課題に対処していくという形態も今後普及する可能性があります。

まとめ

複雑化する病院経営と診療報酬改定、医療費抑制の潮流の中で、「医療経営士」の重要性は急速に高まっています。

医療現場と経営を結びつけながら、コスト削減や人員配置の最適化など幅広い課題に対応できるためです。

医師が診療に集中しやすい環境を整えつつ、財務体質の改善や地域医療連携の強化を促進し、質の高い医療提供を支える存在として、今後もさらなる活躍が期待されます。

【参照サイト】