日本の医療水準は高いといわれていますが、海外の学会や医療現場では革新的技術や新しいガイドラインの導入が進んでいるケースも少なくありません。

手術ロボットの普及率や薬物療法のガイドライン、保険制度といった枠組みは国や地域によって大きく異なります。

こうしたグローバルな医療の動向を俯瞰することで、日本の医療現場が取り入れるべき要素や改善すべき課題が浮き彫りになります。

本稿では、日本と海外の医療ガイドライン・制度を比較し、最新学会情報から読み解ける医療の最先端やメリット・リスクについて整理します。

さらに、国際共同研究の進展や、今後の日本のガイドライン整備における可能性についても考察します。

日本と欧米の医療ガイドライン・制度比較

日本と欧米では、医療の方向性を決めるガイドラインや保険制度の考え方にいくつかの相違点があります。

まずは治療方針や薬物療法、さらに医療保険制度や費用負担の違いに注目しながら、それらが実際の診療にどう影響しているのかを見ていきます。

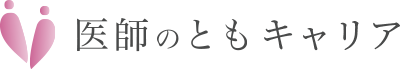

治療方針・薬物療法の違い

日本では医師会や学会が中心となってガイドラインを整備し、学会ごとに詳細な治療プロトコルが策定される場合が多いです。

欧米でも同様に米国医師会(AMA)や各専門学会、欧州連合(EU)をはじめとする国際組織がエビデンスに基づいたガイドラインを発行しています。

しかし、臨床試験のデザインや承認のプロセス、普及までのスピードに差があることは事実です。

例えば、新規抗がん剤や免疫療法などは米国や欧州で先行して承認されることがあり、日本での薬事承認がやや遅れるケースがあります。

厚生労働省も国際的な同時開発の推進策を進めていますが、依然として治験コストや体制上の課題を抱えています。

一方、欧米では複数国合同で大規模臨床試験を行い、短期間で有効性を検証する仕組みが確立される傾向があります。

医療保険制度・費用負担の違い

日本は国民皆保険制度により、ほとんどの医療費が保険適用される仕組みになっています。

自己負担は多くの場合3割(高額療養費制度の適用があればさらに軽減)で済むため、患者が最先端の治療に比較的アクセスしやすいともいわれます。

ただ、抗がん剤や先進医療技術などは保険適用になるまで時間がかかることがあります。

一方、米国の医療保険制度は公的保険と民間保険が入り乱れ、人によって保証の範囲が大きく異なります。

保険によっては高額な自己負担を強いられるため、経済的事情で治療を断念する患者も少なくありません。

欧州では国によって制度が異なりますが、社会保険や公的保険の仕組みを強化している国が多く、日本と似たように自己負担を抑えた制度が整備されている場合があります。

ただし、その分医療費全体への財政負担が大きく、医療財源として増税など社会的コストを負っているケースが見受けられます。

最新学会情報から見る最先端治療

この章では、海外の学会で発表される最新トピックスを取り上げ、そこから日本の医療現場が注目すべきポイントを探ります。

特定領域の先端治療から医療デバイスまで多岐にわたるため、代表的な例にフォーカスして紹介します。

各国学会(米国、欧州など)でのトピックス

米国臨床腫瘍学会(ASCO)や欧州心臓病学会(ESC)、欧州消化器病学会(UEG Week)などでは、毎年多くの新研究成果が発表されます。

特に免疫チェックポイント阻害薬やCAR-T細胞療法など、がん領域では画期的な治療効果が示され話題を呼んでいます。

また、遺伝子パネル検査を活用した個別化医療(プレシジョン・メディシン)の普及に伴い、治療戦略もより細分化される傾向にあります。

さらに、遠隔モニタリングやAI診療支援ツールの導入も海外で先行するケースが多いです。

例えば、心不全患者に対する心臓リモートモニタリングの研究では、在宅で検査データを送受信し、状態が悪化する前に対応する仕組みが注目を集めています。

このような遠隔医療の分野では、欧米に限らずアジアでも中国やシンガポールなどの大都市部が先端技術の導入を急速に進めています。

日本への導入事例と課題

日本でも大規模病院が中心となって、先端治療や新技術を試験的に導入しています。

がん免疫療法や次世代シークエンス(NGS)を用いた遺伝子検査については、保険適用が段階的に拡大してきました

しかし、承認プロセスや費用対効果の評価に時間がかかるため、海外学会での報告が即座に国内診療に反映されるわけではありません。

さらに、日本独自の医療制度や医師会・学会の枠組みが、患者のプライバシー保護や医療安全に関してはメリットをもたらしている面もあります。

ただ、その枠組みが複雑なため、新しい技術を導入する際のハードルが比較的高くなる傾向があります。

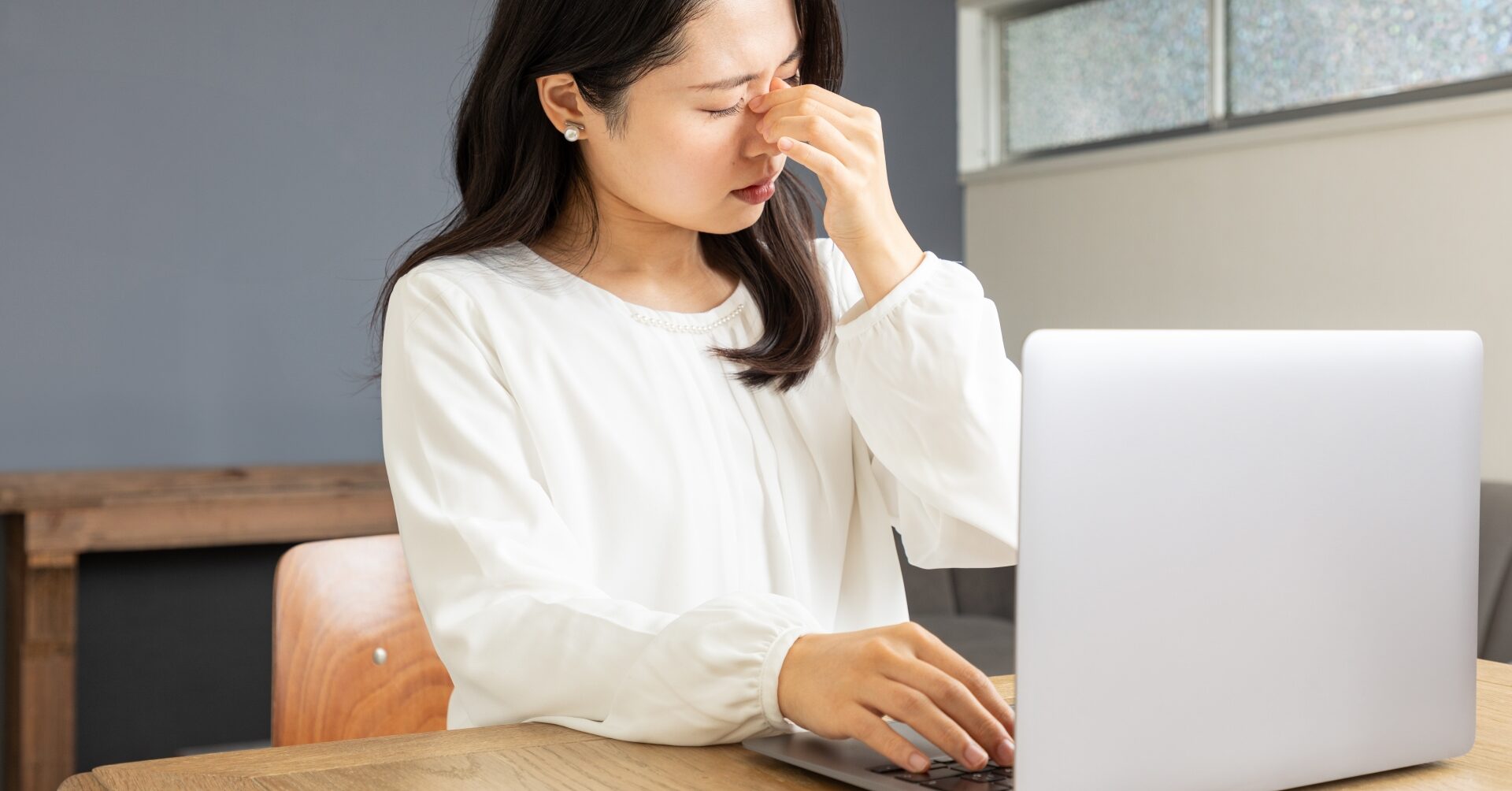

ICT(情報通信技術)を活用した遠隔医療やAI診療も、制度的・法的整備が追いついていない部分があり、これらの課題をどう乗り越えるかが焦点になるでしょう。

比較から学ぶメリット・リスク

日本と海外の医療ギャップを見ていくと、それぞれの長所と短所が浮き彫りになります。

この章では、日本の医療が海外から学べるメリットと、逆に注意すべきリスクについて整理します。

日本の医療現場が取り入れるべき視点

迅速なエビデンス創出と国際治験

欧米では国際共同治験を活用し、大規模データを短期間で集積する仕組みに整備が進んでいます。

日本でもこれに積極的に参加することで、新薬や新治療法の承認をスピードアップできる可能性があります。

個別化医療(プレシジョン・メディシン)への対応

海外では遺伝子解析やバイオマーカーを基にした個別化医療の重要性が高まっています。

日本でも患者特性を踏まえた最適な治療選択を行うために、早期のシステム整備が求められます。

ICT活用による遠隔診療・データ管理

地方や離島の医療格差解消や、慢性疾患のフォローアップにおいて遠隔医療が効果を上げています。

日本でも電子カルテやテレワーク診療の普及が進んでいますが、海外の事例を参考に、本格的な運用の課題を洗い出すことが必要です。

海外とは異なる文化・法律的背景

倫理規定や情報保護の厳格性

日本は医療情報の扱いに関して厳格な傾向があり、患者の個人情報保護に大きな関心が向けられています。

一方で、欧米では研究目的での情報共有が比較的スムーズに行われる利点があり、その分迅速にエビデンスを蓄積しやすいという特徴があります。

日本としては個人情報保護と研究推進のバランスを取る必要があります。

社会保障制度の違い

日本の国民皆保険制度は世界的に見てもユニークであり、高水準の医療を広く提供することに成功しています。

しかし、その財政的基盤をどう維持していくのかという問題が深刻化しています。

欧米諸国の一部では費用対効果をシビアに評価し、一部治療を保険適用から外すという手段で医療費コントロールを図る例もあります。

日本で同様の改革を行うことは、国民感情や政治的ハードルが高いため、慎重に検討しなければなりません。

グローバルスタンダードに向けた展望

最後に、国際共同研究やガイドライン整備のこれからの動きに着目しながら、日本がどのようにグローバル医療のスタンダードに近づいていけるのかを考えます。

国際共同研究の進展

国際学術誌や学会では、研究データの共有や多国間治験の推進がますます活発化しています。

国境を越えた大規模コホート研究などは、希少疾患や新興感染症の対策にも非常に有効です。

日本の医療機関や研究機関もこうしたプロジェクトに積極参加することで、国内研究のクオリティや認知度を高める機会が増えています。

さらに、日本が得意とする画像診断技術や精密機器技術をアピールし、共同開発につなげる道もあるでしょう。

日本でのガイドライン整備の可能性

国内外の最新エビデンスを踏まえたガイドライン策定は、日本医学界の重要な使命です。

海外のガイドラインをそのまま輸入するのではなく、日本の患者特性や文化・習慣を尊重したローカライズが欠かせません。

同時に、日本独自のガイドライン策定プロセスを見直し、より迅速かつ透明性の高い承認フローを実現することが望まれます。

学会レベルでの情報共有・翻訳作業を加速させる取り組みや、厚生労働省が主導する先進医療の指定拡大など、すでにさまざまな改革が行われている段階です。

こうした改革によって、日本の医療がグローバルスタンダードを取り入れながらも、適切な形で独自に発展する道筋が見えてくると期待されます。

まとめ

日本独自の国民皆保険制度や医療水準は世界的にも高く評価される一方、海外では臨床試験のスピードや先端医療の現場導入が日本より早いケースが散見されます。

こうした日本と海外の医療ギャップを理解することは、単なる優劣比較ではなく、互いの強みと弱みを補完する手がかりを得るうえで非常に重要です。

例えば、新薬開発とエビデンス創出を効率的に進める海外の仕組みを参考にしつつ、日本の確立された診療制度と融合させることで、保険制度の強みを活かしながら治療を迅速に普及させる道が開けます。

遠隔医療やAI診療支援など先端技術の活用は、地理的格差や医療スタッフ不足の課題を解決する可能性を秘めています。

この分野でも海外事例を取り込み、法制度や倫理面を整理したうえで、安全かつ効率的に導入していくことが肝要です。

最終的には、日本と海外の「違い」を正しく把握し、日本独自の医療文化と先進医療のトレンドを柔軟に組み合わせるアプローチが求められます。

医師個々が海外の情報にアンテナを張り、学会や研究交流に積極参加することで、日本の医療のさらなる高みを目指すことができるでしょう。

参照

厚生労働省「医薬品・医療機器」

厚生労働省「医療保険が適用される医薬品について」

WHO

米国医師会(AMA)