医師、特に復職や休職に詳しい産業医が入院するとなると、万全に準備を整えると思われがちではないでしょうか。

今回、産業医として10年以上勤務している中で約1週間の入院・手術を経験する貴重な機会を得ましたので、実体験を書かせていただきます。

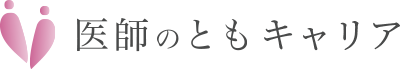

・第一回入院:ヘルニコア治療

1泊2日の予定入院で椎間板内酵素注入療法を実施。

・第二回入院:内視鏡手術

症状の経過から、7泊8日の予定入院で内視鏡手術。

「発症」

ある年の夏、仕事のため東京と地方を往復する機会が増えていました。

重い荷物を持ちながらの移動ということもあり、腰の痛みが増していくのを我慢しながら休まずに働いていたところ、次第に大腿の痺れや痛みに変わり、10分も歩くと痺れと痛みで声を上げてしまいそうになるくらい酷い状態になってしまいました。

それでもNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)を内服しながら症状が収まるのを期待していたものの、NSAIDsの服用頻度は高まり、口内炎ができやすくなりました。

この頃には、すでに自分の病名をはっきりと認識していました。

「診断」

その年の冬、画像診断をするために脊椎専門の整形外科を受診しました。

当時としては最新のクリニックで、アプリによる予診受付が導入されており、受診に関するリクエストができました。

本来であれば「L4/L5腰椎椎間板ヘルニアの検査を受けたい」と伝えたかったのですが、伝え方で医師であることが分かるとお互い診療の際に気を遣う場面が出てくるだろうと考え、医師であることを伏せたまま受診することにしました。

そのため、「左足の太ももから足先にかけて電撃が走るような痛みや痺れがあるため、画像検査を受けたい」と記載して提出しました。

医師であることを明かして受診した場合、同じ大学の先輩であったり、共通の知人がいたりとそれなりに盛り上がったりすることもあるかもしれません。

しかし、治療内容についての説明時に医師から患者への理解を尋ねることや患者から医師へ質問するにあたり、横柄だと思われやしないかと遠慮したり、何か間違えば指摘されたりするのではないかというような不安を互いに持つ可能性があるのではないかという考えがありました。

このような理由からも、私のように、医師は患者となる時に自らの身分を隠しがちではないかと思います。

初診日の昼前には、MRI検査の結果と臨床症状から椎間板ヘルニアと診断され、神経疼痛に対する処方が開始されました。

私が研修医だった頃と比べ、非常にスピーディな外来対応だと感じました。

専門外来のクリニックが増えているのは、診療の高効率化と患者の満足度向上につながるためだと納得しました。

「治療」

処方薬の調整を数週間かけて行いましたが、痛みや痺れは改善しませんでした。

同時に神経根ブロック治療も複数回受けましたが、生活に支障があったため、主治医と相談し、椎間板内酵素注入療法(ヘルニコア)を受けることにしました。

入院前には追加の採血や心電図検査、入院案内などを受けました。

やはり、採血ひとつにもお互い気を遣ってしまうというのは良くないと考え、医者であることは最後まで隠したままでした。

この治療法は1泊2日の予定入院で対処可能であったため、仕事をどのように休むか悩むこともなく、有給休暇を取得して対応できました。

入院中、退院前にリハビリを受けることとなりました。理学療法士の担当がつき、入院中はアセスメントを行い、退院後は外来につながる仕組みになっていました。

入院治療のため医療保険の給付が受けられるかが気になり、保険会社の営業担当に連絡を取り、治療内容を伝えたうえで請求手続きを調整しました。

「リハビリ」

退院時は次第に良くなると思っていたため、内服薬の調整とリハビリ通院を継続し、日々の変化に備えました。

外来リハビリは予約枠が限られており、受けたい時間に予約ができないこともありました。

治療前には通院・リハビリ時間確保のため仕事との両立に支障がでるということはあまり想定できていなかったことの一つです。

しかし、リハビリを通して自分の身体の気づきをアセスメントで確認しながら日々過ごせること、病気について会話しながら治療をしていくため気が紛れる、といったことがあり、可能な限り通院を継続しました。

時々、リハビリの最中にも医療用語に反応してしまいそうになりましたが、やはり医師であることは伏せていました。

「再入院」

一度治療し、退院すれば良くなるもの、ほとんどがそう思ってよい疾患でも、経過によっては再入院になることがあります。

効果が足りない時、術後感染症になる時、その他さまざまな理由があると思います。

私の場合には、痺れと痛みの残存を内服でやり過ごすということを継続していくより、手術を受けて内服をしなくても良い状態を目指すことが理にかなっていると考えたため、再入院と手術を希望しました。

1回目の入院時にご飯がおいしかったということもあり、再入院に対し思っていたより前向きな気持ちで準備することができたのは意外なことでした。

何かしらポジティブなことを思い浮かべて、できるだけネガティブな気持ちを持たないようにする心の準備も大切だと改めて認識しました。

働き方と関係し、お休みが必要となるため調整すべきことが入院期間の長さで異なっていました。

以下に示します。

「入院までにしておくこと(1泊2日)」

産業医としては、一般に労働者に対し、体調が万全でないときには可能な範囲で職場に事前相談し、入院や治療のために適切な対応を取ることが望ましいと助言してきました。

私自身が入院を振り返り、体調が万全でない、可能な範囲、適切な対応、望ましい、といった曖昧な表現を用いることについて、柔軟な対処が必要と思っての言葉でしたが、もう少し寄り添った助言を検討しても良いと感じるようになりました。

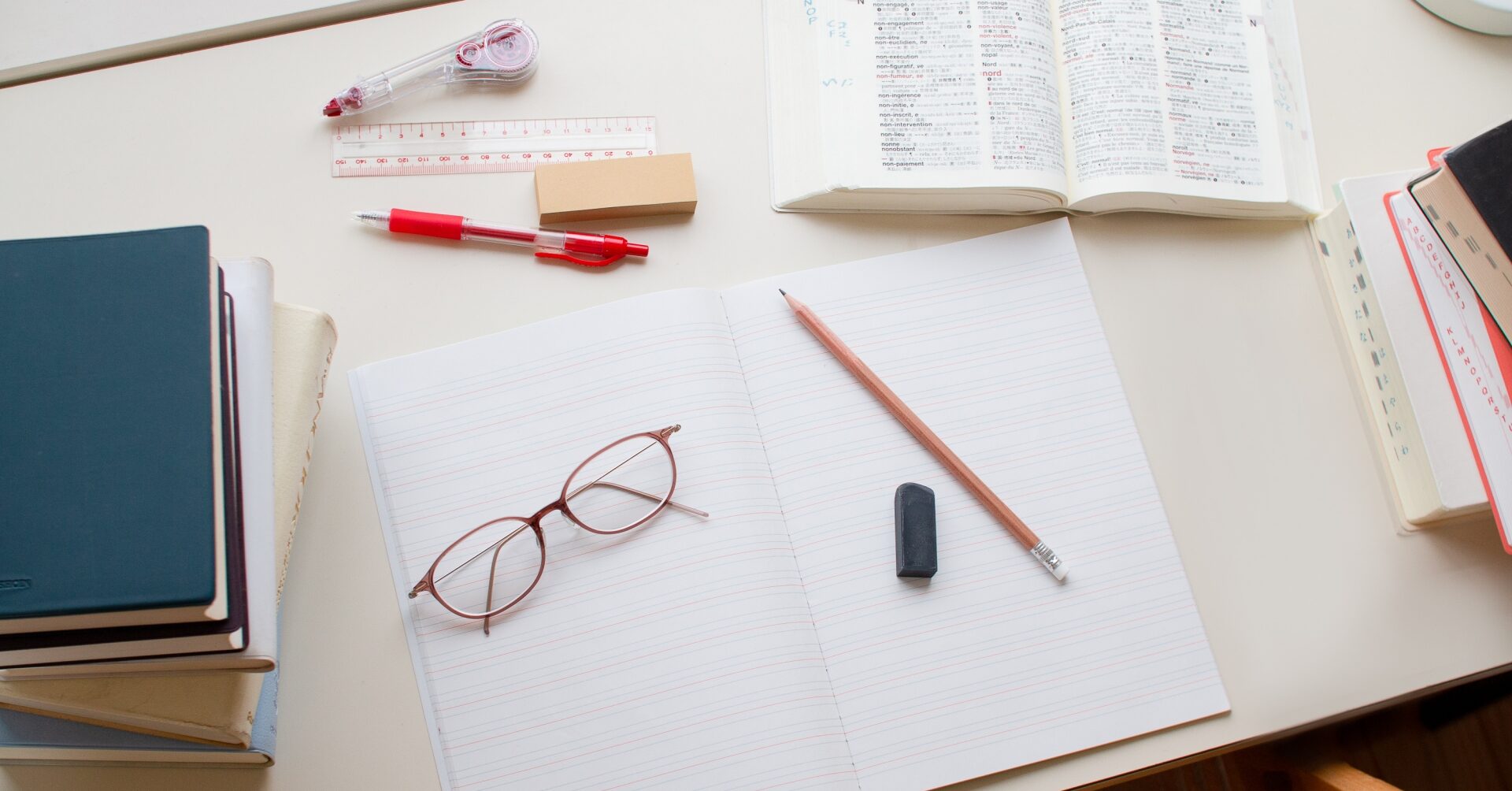

当事者になってわかったサポートの必要性

実際に当事者となると、配慮が必要な事項をひとつひとつ書き出して相談できる労働者・患者さんばかりではないので、やはり産業医から寄り添うサポートが得られると良いと思いました。

具体的には、私は入院が決まるより前に、治療通院のために抜けなければならない仕事や、移動制限により遠隔対応を希望すること等を職務と関係する方々と相談していました。

このように当事者があらかじめ関係者と調整するためには、治療内容や退院・復帰に関する情報を得る必要がありますが、どの程度の負担がある行動ができそうなのか、治療するとどのような変化が起こるのかといったことは、労働者・患者さんが自ら調べることは難しいものだと感じました。

移動しづらいことは、入院が決まるより前から仕事の大きな制限になっていましたが、業種にもよると思いますが在宅でできる仕事を中心にする等、意外とできることはあるものです。

座って作業をするのに支障があるか、という意味で仕事をして良いかと聞く場合と、歩き回って現場で重いものを運ぶというのは大きな違いがあり、自分自身の仕事内容を伝えた上で主治医から情報を得ないと、「仕事ができる状態まで回復する」という意味は大きな誤解を生じうる表現になります。

関係者への調整と休暇取得

私自身の治療にあたっては、嘱託産業医として月1回しか会わない企業の健康管理担当者にも、自らが入院予定であることを打ち明けて調整しました。

心配をされたり、今後の仕事に不安を持たれたりするのではないか、と躊躇いはありましたが、打ち明けた方が理解されやすく、そのために何か仕事を失うようなこともありませんでした。

常勤先に対しては平日の有給休暇3日間土日に繋げるようにして、できるだけ長く休みを取ることにしました。

有給休暇の理由は明かさなくてもよいため、病名は言わず、必要な範囲で症状と配慮の申し出をすることで対処しました。

病気や健康についてあまり詳しくない労働者にとっては、このような事を産業医と相談しながら休職復職対応を進めることができることで、安心して治療に専念しようという気持ちを持てるのではと思いました。

「入院までにしておくこと(7泊8日)」

1泊2日入院の時とは異なり、1週間の入院となると着替えやタオル、その他の荷物量が大きく異なります。

私の場合、一人暮らしであったため、入院に必要なものをスーツケースに詰めて自分で運んで入院することになります。

入院する時には長時間の移動と荷物の運搬で腰が痛くなってしまったため、できることならば誰かに運んでもらうか、タクシー等で直接病院に行くことが望ましいと思いました。

持参薬(普段処方されている薬)、緊急連絡先、その他の必要物品は入院のしおりに書いてあるものを中心に用意しました。

手術や治療経過で万が一のことがあった場合の連絡先の備え、遠方の家族への連絡、休暇中の仕事関係者への事前連絡等(1〜2週間前までにはお伝えしました)、入院のための準備として1日数時間を1週間程度かけて行いました。

「入院後、手術までに感じたこと」

入院後、ベッド周りの環境を整えるスタッフとのあいさつ、採血と続いて行きました。

全身麻酔の説明同意、その他の書類を終え、手術に備えて早めに寝ることにしました。

術前ルート確保など、実際にされる側になるとわかる気持ちも多くありました。

手術室に入り、主治医と会話し、麻酔科医と全身麻酔の話をしたところ、眠くなる薬を入れていきますね、という声かけの後、血管が冷たく痛みを感じました。

これが血管痛ですね、と言ったあたりでもう覚えていないのですが、麻酔の眠りから覚める頃に、医療の話をしたので、ひょっとして職業がバレたかもしれない、と思いながら、その後の入院期間を過ごしました。

静脈麻酔で血管痛が生じることは知っていましたが、実際に冷たい感覚を伴う痛みであるとか、目覚めの時に何を話したか気になってしまうものの何を話したか思い出せないなど、経験してみて感じることも多くありました。

「入院中、嬉しかったこと」

手術翌日にはドレーンチューブを抜くことができ、すぐに歩行器での移動が可能になりました。

入院中は退屈になるかなと思ったのですが、一緒に仕事をする仲間が毎日のようにお見舞いに来てくれました。

甘いものが食べたいなと思い、プリンをリクエストし差し入れてもらいました。

退屈に思える中、わざわざお見舞いに来てもらえたことは、大変嬉しいことでした。

こうした自身の入院経験を、改めて今後の産業医活動に活かしていきたいと思っています。

執筆 うなぎ博士