産科・周産期医療は、妊娠から出産、そして新生児期までの母子をあずかる重要な領域です。

妊娠・分娩期は突然の合併症や早産リスクなど、さまざまな要因によって急変が生じる可能性があります。

一度トラブルが発生すると母体と胎児・新生児双方に重大な影響を及ぼしうるため、産科・周産期医療ではリスクマネジメントが不可欠です。

近年では新生児医療の進歩により救える命が増えている一方で、高年齢出産や基礎疾患を有する妊婦増加によりリスクが多様化してきました。

本稿では、産科・周産期医療のリスクを整理するとともに、最新ガイドラインや母子集中治療体制、事例検証から得られる質向上の取り組み、そして今後のリスクマネジメントの方向性について概観します。

産科・周産期医療におけるリスクの特徴

母体と胎児・新生児を同時にケアするため、妊娠高血圧症候群や前置胎盤など複数のリスク要因が複雑に絡み合います。

妊娠前~分娩後まで一貫して注意すべきポイントと、事前準備の重要性を取り上げます。

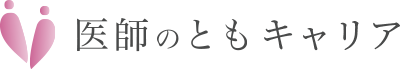

母体と胎児の特有リスク

産科・周産期医療では、妊婦(母体)と胎児の双方に目を配る必要があり、成人医療とは異なる特有のリスク管理が求められます。

妊娠高血圧症候群や糖尿病合併妊娠、胎盤異常など、出産前から状態が不安定になりやすい事例があり、分娩直前・直後に急変するリスクも少なくありません。

とりわけ、妊娠高血圧症候群では血圧コントロールや腎機能障害、子癇発作の可能性に注意が必要であり、早期発見と管理がリスク低減の要となります。

胎児側では、発育不良(IUGR)や先天性疾患などに応じて出生前からNICU(新生児集中治療室)の準備が必要になるケースがあり、分娩タイミングや分娩方法の慎重な判断が求められます。

さらに、妊娠・出産にかかわる疾患だけでなく、妊婦がもともと持っている持病(循環器疾患、自己免疫疾患など)がある場合はリスクがさらに高まります。

このように複数要素が重なった高リスク妊娠やハイリスク分娩では、産科医のみならず多職種連携が一層重要となります。

合併症・早産対応の重要性

合併症としては、出血性合併症(前置胎盤、常位胎盤早期剥離など)や感染症(絨毛膜羊膜炎)、子宮頸管無力症といったものが代表的です。

前置胎盤の場合、大量出血のリスクが高く、出産直後に母体がショックに陥る恐れもあるため、出産施設の選択や輸血体制の確保などを含めて事前にきめ細かな準備が必要です。

また、早産は新生児の呼吸障害や低体重などをもたらし、退院後のフォローアップも長期にわたるため、妊娠中からの早産予防と出産後の集中ケア体制が課題となります。

厚生労働省の資料によると、低出生体重児(2,500g未満)の割合は年々高い水準で推移しており、早産児への対応が周産期医療における大きな課題であることが示唆されています。

これらのリスクを踏まえ、院内や地域の医療ネットワークを活用し、高度医療を提供できるセンターでの管理や、リスク評価に基づいた搬送・受診体制を整備することが重要です。

最新の周産期管理アップデート

ガイドライン改訂やMFICU(母体・胎児集中治療部)の整備など、周産期医療の現場では大きな変化が進行中です。

本文では、帝王切開の適応基準や無痛分娩管理の最新動向とあわせ、母子の安全を高める制度や技術を解説します。

分娩管理ガイドラインの変化

日本産科婦人科学会や日本産婦人科医会などの専門団体では、周産期管理や分娩管理に関するガイドラインを適宜改定し、新しいエビデンスや社会状況の変化を反映しています。

近年では、母体安全を重視した帝王切開の適応基準や、無痛分娩の管理基準などが大きく見直されてきました。

特に無痛分娩においては、妊婦教育の充実や麻酔科医との連携強化が強調され、安全対策のガイドラインが頻繁に更新されています。

また、微弱陣痛や遷延分娩、胎児機能不全(胎児ジストレス)が疑われる場合の迅速な対応指針が明確化され、分娩室から手術室への移動時間短縮や、常勤スタッフの配置基準などの運用面も整備が進みつつあります。

妊娠中の治療介入や分娩誘発のタイミングなども、エビデンスが積み上がることで精緻化されています。

例えば過期産(42週以降)の誘発分娩ガイドラインは、胎盤機能低下や羊水減少リスクを見越した対応が必要とされており、各医療機関で母胎の状態に応じて柔軟に適用されています。

ガイドラインの改定情報は日本産科婦人科学会のウェブサイトなどで公開されているため、産科医や医療スタッフが逐次チェックし、最新の推奨事項を把握しておくことが望まれます。

母子集中治療体制の現状

周産期医療を支えるのは、分娩直後の迅速な新生児対応と、母体ケアを並行して行う集中治療体制です。

近年では、ハイリスク出産や多胎妊娠に対処するために母体・胎児集中治療部(MFICU)や新生児集中治療室(NICU)の機能強化が注目を集めています。

特に、多胎や低出生体重児の割合が高まる中で、母子共に集中治療を必要とする事例が増えているため、ハイブリッドICU(母体と新生児が同じフロアで治療を受けられるシステム)の導入や、産科スタッフと新生児科スタッフの協働を深める取り組みが進んでいます。

母子集中治療体制の整備には、医師だけでなく、看護師、助産師、新生児科医、臨床工学技士、薬剤師などの多職種が協力する必要があります。

重症妊産婦の管理と新生児集中ケアを同時に行うには、設備面だけでなく人員数やシフト管理の柔軟性、そして情報共有システムの整備が不可欠です。

こうした管理体制が整うことにより、分娩時に突発的な合併症が発生した場合でも、母体と新生児を同じ場所で集中的にケアできるため、搬送中のリスクを減らすメリットがあります。

事例検証と質向上

ヒヤリ・ハットを含む事例検証は、医療安全と質向上のカギを握っています。

ここでは、インシデント報告の分析手法やチーム連携による早期対処例を通じて、実践的なリスクマネジメントの取り組みを紹介します。

ヒヤリ・ハットの分析プロセス

産科・周産期医療では、ヒヤリ・ハット事例(重大事象に至らなかったが、潜在的なリスクがあった事例)を分析し、再発防止策を講じることがリスクマネジメントの基本となります。

日本医療機能評価機構では、医療安全に関するデータベースを運営し、医療事故やインシデント報告を集約・分析しています。

このデータベースを活用することで、全国から集まる産科・周産期医療のインシデントやアクシデントの傾向を把握し、自施設のリスク評価に役立てることができます。

具体的な分析プロセスとしては、産科・周産期医療のチーム全員がヒヤリ・ハット事例を報告し、医療安全管理者やリスクマネジメント委員会が内容を精査します。

そのうえで改善策の提案、プロトコルの見直し、スタッフ教育の実施といったPDCAサイクルを回します。

産後ケアやNICUでの治療でも、薬剤投与ミスや機器トラブルなど、潜在的リスクが潜んでいるため、多角的な視点で検証することが欠かせません。

チーム連携による早期対処

リスクマネジメントの鍵となるのが、多職種によるチームアプローチです。

産科医・助産師・看護師・薬剤師・臨床検査技師・臨床工学技士・NICUスタッフなど、さまざまな専門職が妊産婦と新生児を取り囲むようにして協力体制を整えることで、早期に異変を発見し、適切な処置につなげやすくなります。

また、厚生労働省が策定する周産期医療体制指針では、総合周産期母子医療センターと地域レベルの連携を強化することが謳われており、転院先選びや救急搬送時のルート確保なども含めた連絡体制の整備が進められています。

チーム連携を強化するうえで有効なのが、夜間・休日など、当直帯でのシミュレーション訓練です。

緊急帝王切開や新生児蘇生の手順を事前に繰り返しトレーニングしておくことで、実際の対応時にミスを減らし、連絡・報告の時間ロスを最小限に抑えることができます。

このように事前シミュレーションやケースカンファレンスを積極的に行い、チーム全体で目標を共有することがリスクマネジメントの基盤となります。

今後目指すリスクマネジメント

ICTやAI技術による合併症リスクの予測、地域周産期医療システムとの連携が、これからの課題です。

保守と革新が交錯する周産期領域において、リスクマネジメントをより強固にするためのヒントを展望します。

ICT導入による予測診断

産科・周産期医療の領域でも、近年はICT(情報通信技術)の活用が注目を集めています。

電子カルテや地域連携システムの活用に加え、AIやビッグデータを用いた合併症リスクの予測システム開発がその一例です。

例えば、妊娠糖尿病の管理においては、血糖値やBMIの推移、家族歴といったデータを組み合わせて高リスク妊婦を早期に抽出するアプリケーションが研究されています。

また、新生児がNICUに入院した際のバイタルサインモニタリングデータをAI解析することで、敗血症や呼吸不全の兆候を従来より早期に検知できる可能性が示唆されています。

こうしたICT導入により、属人的な判断やスタッフ間の経験値の差を減らし、標準化されたケアを提供できることが期待されます。

ただし、AIやビッグデータの解析結果をどのように医療現場で扱うか、責任の所在を明確にする必要があり、医療従事者が十分に理解・活用できる研修体制を整えることも課題となります。

地域周産期医療システムとの連携

我が国では出生数の減少とともに分娩施設の統廃合が進む一方で、ハイリスク妊娠や多胎妊娠などに対応するための高度な医療が求められています。

このギャップを埋めるうえで欠かせないのが、総合周産期母子医療センターを中心とした地域周産期医療システムです。

地域の分娩施設やクリニックが、総合周産期母子医療センターと連携してハイリスク妊婦や新生児を適切なタイミングで搬送できるネットワークが構築されていれば、リスクが顕在化した際に迅速な対応が可能となります。

さらに、母子手帳や電子カルテ情報を活用した統合的なデータベースづくりも期待されています。

妊娠期から産後までの経過情報を一元管理し、必要に応じて地域内の医療機関が参照できれば、途中転院や救急搬送時にもスムーズに医療情報が共有できます。

これにより、診断の遅れや重複検査、医療ミスの防止が図れるとともに、地域全体のリスクマネジメント水準を底上げすることが可能です。

まとめ

産科・周産期医療では、母体と胎児・新生児を同時にケアする必要があり、リスク管理が非常に重要とされています。

妊娠高血圧症候群や前置胎盤、早産などへの早期対応、多職種連携、母子集中治療体制の整備などを通じて、合併症や急変への備えを強化してきました。

近年はガイドラインの更新やICT・AIの活用によってリスク予測が進み、地域システムを生かしたハイリスク妊産婦のサポートがより充実しています。

リスクマネジメントの視点をアップデートし続けることで、安全かつ質の高い医療を母子に提供できる環境を築いていくことが望まれます。