希少疾患(レア・ディジーズ)は、患者数が少ないために情報や治療法が限られているという課題を抱えています。

しかし近年は、研究や医療技術の進歩、さらには公的支援の充実化によって、新しい治療法や薬剤が開発・承認されるケースが増えつつあります。

遺伝子治療や新薬の承認など画期的な進展が期待される一方で、医療現場や患者支援の体制にはまだ多くの課題が残されています。

本コラムでは、希少疾患の定義や国内の現状、最新治療や研究の動向、公的助成や診療体制の課題などを概観し、希少疾患に携わる医師の役割について考察します。

希少疾患の定義と国内の現状

希少疾患(レア・ディジーズ)とは何を指し、どのように分類・定義されているのか。

まずは国際的・国内的な定義を見直しつつ、日本における患者数や医療体制の現状を整理します。

希少疾患に該当する条件

世界保健機関(WHO)の定義では、希少疾患は人口に対して患者数が非常に少ない疾病を指します。

一方で、日本国内においては厚生労働省が指定する「指定難病」もしくは「希少疾患」に該当するものが公的支援の対象となります。

「指定難病」の要件としては、以下のようなものが挙げられています。

・患者数が日本国内で一定数(人口の0.1%程度)以下であること

・原因の解明や治療法の確立が十分でないこと

・長期療養や高額医療を要する可能性が高いこと

具体的な病名リストは、厚労省が公開する指定難病一覧で確認できます。

こうした公式の定義やリストの存在は、患者支援や医療費助成において重要な役割を果たしています。

患者数や医療体制の現状

希少疾患の総患者数は1疾患あたりの人数は少ないものの、疾患数全体を合計すると決して少なくありません。

指定難病だけでも数百種類に及び、さらに世界レベルで見れば5千~8千もの希少疾患が存在するといわれています。

これらの疾患は、それぞれ病態や治療法が異なるため、一律の医療体制だけでは対応が難しいです。

日本では難病診療連携拠点病院や専門医療機関が整備されており、希少疾患の患者が適切な医療を受けられるように努めています。

しかし、専門医の数が絶対的に不足していたり、地方では治療を受けられる医療機関が限られたりするなど、地域格差も課題として顕在化しています。

加えて、新たな疾患が次々に見つかる中、医療者への情報提供や知識普及も十分とはいえない状況です。

最新治療と研究動向

希少疾患の治療分野では、遺伝子治療や革新的な医薬品の開発が進展しています。

ここでは、遺伝子治療の最前線と、新薬の承認状況について見ていきます。

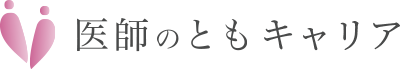

遺伝子治療の進展と治療例

希少疾患のなかには遺伝子変異が原因となって発症するものが多く存在します。

そのため、遺伝子治療が効果的と期待されるケースがあり、特に海外では既に実用化されている治療法も増えつつあります。

日本でも2020年代に入り、先天性の網膜疾患や脊髄性筋萎縮症(SMA)に対する遺伝子治療薬が承認された実績があり、さらなる適応拡大が見込まれています。

遺伝子治療は患者の遺伝子異常を補正し、機能を回復させることを目的とするため、従来の対症療法とは一線を画します。

その一方で治療費が非常に高額になりやすく、長期的な安全性や効果の持続性を観察する必要があるなど、課題も多く残ります。

それでも、これまで治療手段がほとんどなかった領域に光明をもたらしている事は間違いありません。

新薬承認の状況

希少疾患向けの医薬品は「オーファンドラッグ」(希少疾病用医薬品)と呼ばれ、研究開発段階から公的な支援制度が設けられています。

例えば、日本では厚生労働省がオーファンドラッグ指定制度を運営しており、指定を受けた医薬品には開発支援や税制優遇などの措置が与えられます

近年はSMA、遺伝性血液疾患、希少がんなど、さまざまな領域でオーファンドラッグの開発が進み、新薬承認が期待されています。

ただし、治験数が少ない、患者数が少ないゆえにエビデンス集積が困難などの問題点は根強く、医師や研究機関、製薬企業、公的機関が連携して乗り越える必要があります。

今後も、希少疾患分野は医学界全体のテクノロジーと研究意欲を牽引する分野として注目され続けるでしょう。

公的助成や診療体制の課題

希少疾患の診療には、単に創薬や治療技術だけでなく、患者や家族を支えるための社会的なサポート体制も不可欠です。

ここでは公的助成や医療保険制度、診療体制上の課題について解説します。

医療保険や難病対策事業との関係

日本には難病対策事業があり、「指定難病」に分類される疾患については医療費助成を受けられる制度があります。

医療保険とあわせて活用することで、治療費の自己負担を軽減する仕組みです。

しかし、指定難病に認定されるためのハードルがあり、何らかの理由で認定されていない希少疾患に対しては支援が十分とはいえないケースもあります。

また、既存の制度でも、患者やその家族が申請の手続きに煩雑さを感じ、結果として助成を受けられていないケースも問題視されています。

医師側も、その制度内容を十分理解したうえで、正確な情報と必要書類の作成などを支援する必要があります。

専門医不足と地域格差

希少疾患に詳しい専門医や医療スタッフの不足は、患者にとって重大な課題です。

特に地方や離島など医療資源が限られる地域では、専門的な診断・治療を受けるために遠方の都市部へ通院しなければならない状況が続いています。

一方、難病診療連携拠点病院や専門医療施設のネットワーク整備が各都道府県で推進されており、一定の成果を上げている地域もあります。

しかし、こうした拠点病院だけでは患者数に対応しきれないケースもあるため、地域の基幹病院やかかりつけ医との連携を強化し、患者が少しでも早く専門の医療へアクセスできる仕組みづくりが求められます。

希少疾患に取り組む医師の役割

希少疾患の分野で医師は多面的な役割を担います。

最後に、患者会や研究機関との連携、そして診療連携ネットワークの構築を中心に考えてみます。

患者会や研究チームとの連携

希少疾患の情報は、医療機関・研究者だけでなく、実際に疾患を抱えている患者やその家族が主体的に発信している場合も少なくありません。

患者会は病気の理解や治療の最新事情、行政への働きかけなど、多岐にわたる活動を行っています。

医師としては、こうした患者会やNPO、研究者コミュニティと連携を深めることで、より正確で最新の情報を得ると同時に、患者や家族に対して適切なサポートを提供しやすくなります。

また、国内外の研究チームと協力し、新薬開発や臨床研究を推進することも大切です。

希少疾患の治療薬開発は、患者数が少ないぶん治験が進みにくい課題がありますが、大規模ネットワークを構築すればエビデンスを集めやすくなります。

こうした協力関係を築くリーダーシップを医師が発揮することは、希少疾患の研究と診療の両面で恩恵をもたらします。

診療連携ネットワークの構築

難病診療連携拠点病院や基幹病院、かかりつけ医をはじめ、地域に根ざした医療機関同士のネットワークを強化することは、希少疾患患者の受療環境を整備するうえで欠かせません。

遠隔医療(オンライン診療)や電子カルテの共有など、ICTを活用した連携が徐々に普及しつつありますが、実際には運用面でのハードルも存在します。

医師は患者のアセスメントや初期診断の段階で、必要に応じて専門施設を紹介するとともに、他職種や関連部門との情報共有を担う“司令塔”としての役割が期待されます。

また、情報や連絡のやりとりだけでなく、診療方針や治療計画のすり合わせをタイムリーに実施することで、医療の質を高め、患者の負担を軽減することが可能です。

まとめ

希少疾患は患者数が少ない分、社会的な認知度が低く、研究開発や治療体制の整備が遅れがちでした。

しかし、近年は遺伝子治療などの先端医療が目覚ましい勢いで進歩し、公的助成制度も含めた社会的支援が拡充しつつあります。

その一方で、指定難病の枠組みや地域格差、専門医不足といった課題は未だ解決の途上にあります。

希少疾患に取り組む医師が果たすべき役割は多岐にわたります。

患者と密にコミュニケーションをとりながら、各種支援制度の活用を助け、必要があれば迅速に専門施設へつなぐネットワークづくりを進めることが重要です。

また、患者会や研究機関との共同によって知見の共有や新薬開発の推進に貢献することも、希少疾患領域での医療を前進させる大きな原動力となるでしょう。

近年、新薬の承認例や遺伝子治療の適応疾患の増加など、希少疾患の治療に大きな動きがあると考えられます。

今後も医師として最新の情報をキャッチアップし、患者一人ひとりがより充実した医療を受けられるよう、積極的に取り組むことが期待されます。

参照:

厚生労働省「指定難病」一覧

厚生労働省「希少疾病用医薬品・希少疾病用医療機器・希少疾病用再生医療等製品の指定制度の概要」