我が子が医師を志した時、親として喜びとともに、その道の険しさを思う方も少なくないでしょう。

医学部受験は、長期間にわたる努力と、高度な学力、そして強い精神力が求められる、まさに茨の道です。

誰もが、我が子の未来を案じ、どのように支えていくべきか、深く悩むのではないでしょうか。

その道のりを支えるのは、家族の温かい励ましと、適切なサポートです。

しかしながら、親心は時に過剰な干渉となり、子どもの自主性を奪い、親子関係に溝を生んでしまう可能性も孕んでいます。

本稿では、医師としての知見と、親としての愛情、両方の視点を持ちながら、医学部受験における親の適切なサポートのあり方について、具体的な例を交えつつ考察していきます。

学習環境の整備:過干渉と見守りのバランス

医学部受験は、高度な知識と理解力を必要とするため、集中できる学習環境の整備は非常に重要です。

しかし、親がすべてを管理しようとすると、子どもの自主性を損なう可能性があります。

親は、子どもが安心して勉強に集中できる環境を整えつつも、過度な干渉は避け、自立を促すことを心がけましょう。

学習スペースの提供:オンオフの切り替えを意識

リビング学習が良い、個室を用意すべきなど、様々な意見がありますが、重要なのは、子ども自身が集中できる環境を、親子で話し合って決めることです。

周りの環境に左右されやすい子もいれば、多少騒がしい環境の方が集中できるという子もいるでしょう。

例えば、集中しやすい環境作りのために、スタンディングデスクを導入したり、ノイズキャンセリングヘッドホンを活用したりするのも有効です。

ハーバード大学医学部などの研究によると、適度な運動は、脳の血流を良くし、記憶力や集中力を高める効果があるとされています。

(参照:Can an exercise routine really help keep your mental “muscles” in good shape?)

スタンディングデスクを導入することで、座りっぱなしによる集中力の低下を防ぎ、適度に体を動かしながら学習に取り組むことができます。

また、ノイズキャンセリングヘッドホンは、周囲の雑音を遮断し、学習に集中しやすい環境を作るのに役立ちます。

たとえ個室であっても、常に監視下に置くような環境は避け、勉強時間と休憩時間、オンとオフを明確に区別できるように促しましょう。

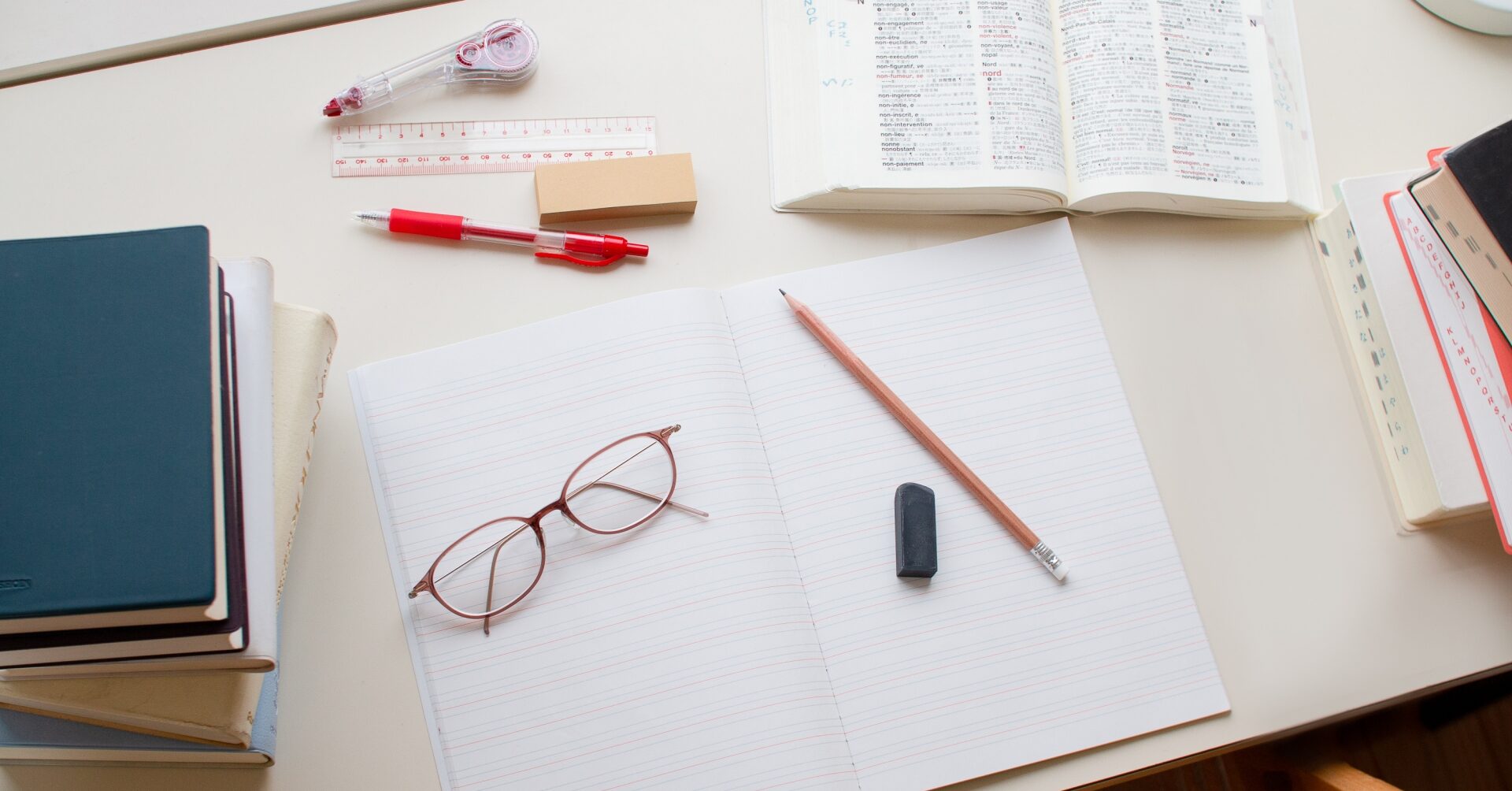

学習教材選びの助言:最新情報と適切なアドバイスを

医学部受験の情報は変化が激しいため、親が常に最新情報を収集し、適切なアドバイスをすることが求められます。

大学や予備校のウェブサイト、説明会などを積極的に活用し、情報収集に努めましょう。

例えば、医学部受験に特化した予備校である「河合塾」「駿台予備学校」などのサイトでは、最新の入試情報や、効果的な学習方法に関する情報を提供しています。

また、「医学部受験ガイド」などの専門誌も、情報収集に役立ちます。

教材選びにおいては、網羅系参考書として評価の高い「青チャート」「セミナー化学」など、基礎を固めるのに有効な教材や、志望校の出題傾向に合わせた問題集などを紹介すると良いでしょう。

さらに、近年注目されているオンライン学習サービスも有効活用できます。

例えば、「スタディサプリ」は、月額料金で質の高い講義動画を視聴できるため、苦手分野の克服や、基礎学力の底上げに役立ちます。

また、「atama+」は、AIを活用して個々の生徒の理解度に合わせて学習内容を調整してくれるため、効率的な学習が可能です。

しかし、最終的な教材選択は、子どもの学力や学習スタイルに合っているか、本人の意思を尊重することが重要です。

生活リズムの管理:健康的な生活習慣の基盤作り

睡眠不足や栄養バランスの乱れは、学力や集中力に悪影響を及ぼします。

規則的な生活リズムを維持し、バランスの取れた食事、十分な睡眠時間を確保できるよう、親は環境を整え、声かけを続けることが大切です。

特に成長期には、十分な睡眠が不可欠であり、中学・高校生は8〜10時間の睡眠時間の確保が推奨されています。

厚生労働省の令和4年版『健康づくりのための睡眠ガイド 2023』によると、睡眠不足は注意力・記憶力・判断力などの認知機能を低下させるだけでなく、うつ病や不安障害などの精神疾患のリスクを高める可能性も指摘されています

(参照:厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」)

親は、夜更かしを避け、規則正しい睡眠習慣が身につくように、就寝時間や起床時間を決める、寝る前にスマートフォンやパソコンの使用を控えるよう促すなどの工夫をしてみましょう。

また、食事においては、インスタント食品やファーストフードに偏らず、野菜や魚など、栄養バランスのとれた食事を心がけることが重要です。

農林水産省の「食事バランスガイド」を参考に、毎日の食事に、主食、主菜、副菜を揃えることを意識しましょう。

(参照:農林水産省「食事バランスガイド」)

メンタル面のサポート:プレッシャーと不安への向き合い方

医学部受験は、長期にわたるプレッシャーと不安との闘いでもあります。

模試の結果が悪かったり、勉強に集中できない日が続いたりすると、誰しも不安な気持ちになるものです。

親は子どもの変化に気付き、適切な距離感を保ちながら、精神的な支えとなることが求められます。

傾聴と共感:子どもの気持ちを尊重

成績の低下や、不安定な感情表現が見られた時は、頭ごなしに叱責するのではなく、「何が不安なのか」「どうすれば良いか」など、子どもの気持ちを丁寧に聞き取り、共感する姿勢を示しましょう。

「つらいね」「頑張っているね」など、共感の言葉を伝え、安心感を与えることが重要です。

米国の心理学者カール・ロジャーズが提唱した来談者中心療法では、傾聴、共感、受容といった要素が、心の健康を促進するために重要であるとされています。

(参照:『カウンセリングと心理療法―パーソナリティ変化の促進』(R. カッツ著) )

親は、医師として患者と接する際と同じように、子どもの話に耳を傾け、共感的な態度で接することで、心の安定をサポートすることができます。

成功体験と自信:努力を認め、励ます

模試の結果が悪かったとしても、努力した過程を認め、励ますことが重要です。

「今回の結果を次に活かそう」「諦めずに努力を続ければ、必ず結果はついてくる」など、前向きな言葉をかけてあげましょう。

過去の成功体験を振り返り、自信を持たせることで、困難な状況を乗り越える力を育むことができます。

心理学において、自己効力感(Self-efficacy)とは、「自分は何かできる」という感覚を指します。

アメリカの心理学者アルバート・バンデューラは、自己効力感が高いほど、困難な課題にも積極的に取り組み、粘り強く努力を続けられると提唱しました。

(参照:『自己効力感–コントロールの新たなメカニズム』(A. バンデューラ著))

親は、子どもの努力や進歩を認め、具体的な言葉で褒めることで、自己効力感を高め、学習意欲の向上を促すことができます。

専門家の活用:適切なタイミングで外部の力を

子どもの不安やストレスが強い場合は、無理に解決しようとせず、スクールカウンセラーや精神科医など、専門家のサポートを検討しましょう。

特に、食欲不振、不眠、極度の気分の落ち込みなどが見られる場合は、専門医への相談も検討しましょう。

文部科学省は、「心の相談窓口」をウェブサイトで紹介するなど、子どもたちの心のケアの重要性を訴えています。

(参照:文部科学省「こどものSOSの相談窓口」)

進路選択の尊重:医師以外の選択肢も視野に

医学部受験はあくまで一つの選択肢です。

親の希望を押し付けるのではなく、子どもの意思を尊重し、医師以外の道も視野に入れた進路選択をサポートすることが大切です。

多様な価値観:医師だけが道ではない

医師は素晴らしい職業ですが、世の中には他にも多くの魅力的な仕事があります。

医師以外の職業についても、積極的に情報提供を行い、多様な価値観に触れさせてあげましょう。

例えば、医療系の資格として、看護師、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士など、様々な選択肢があります。

また、医療に携わる仕事としては、医療機器メーカー、製薬会社など、企業で働くという道もあります。

厚生労働省の「職業情報提供サイト(jobtag)」では、様々な職業の情報を得ることができます。

(参照:厚生労働省「職業情報提供サイト(jobtag)」)

将来の夢:対話を重ねて理解を深める

子どもとじっくりと時間を取って、将来の夢や目標について話し合う機会を持ちましょう。

医師以外の職業を希望する場合は、その理由や背景を理解し、尊重することが大切です。

「なぜ医師になりたいのか」「どのような医療に携わりたいのか」など、具体的な質問を通して、子どもの将来像を一緒に描いていきましょう。

医学部受験における親のサポートの境界線まとめ

医学部受験における親のサポートは、学習環境の整備、メンタル面のサポート、そして進路選択の尊重という3つの柱に基づき、適切な距離感を保ちながら、子どもの自主性を育むことが重要です。

親は、良き理解者、相談相手として、子どもが自身の力で道を切り開いていけるよう、寄り添い、見守っていくことが大切です。

参考文献

R. カッツ (著), 金子書房, 『カウンセリングと心理療法―パーソナリティ変化の促進』

A. バンデューラ (著), ナカニシヤ出版, 『自己効力感–コントロールの新たなメカニズム』