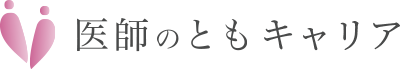

医師として日々多忙な業務をこなす中、将来の資産形成やリスク分散を考えて不動産投資に興味を持たれる方は少なくありません。

特に医師は高年収で社会的信用も高いため、ローンの審査が比較的有利に進むという背景もあり、物件選定や融資、長期的な運用・管理に目を向けるケースが増えています。

しかし不動産投資には、単純に「購入すれば家賃収入が得られる」という短絡的なイメージだけではカバーしきれないリスクと検討事項が多く存在します。

本稿では、不動産投資に関心を持つ医師の立場に着目しながら、「なぜ医師が不動産投資に向いているのか」「物件選びと融資におけるポイント」「リスク管理と出口戦略」について解説します。

投資のメリットとデメリットをバランスよく理解した上で、今後のキャリアと家庭環境に見合った資産形成のヒントを見つけていただければ幸いです。

医師が不動産投資に向いている理由

多忙なスケジュールの合間でも高い与信力が融資を後押しし、本業に集中しながらもしっかりと資産を形成できるのが医師にとっての大きな強みです。

与信力の高さと融資条件の優遇

多くの医師の方は、比較的高い年収と安定的な収入が見込まれる職業という理由から、金融機関からの融資を受けやすい環境にあります。

審査の際には職業の安定性や年収水準などが重要視されるため、医師として勤務していると銀行側から信頼を得やすく、融資額や金利条件、返済期間などにおいて一般的な職業より優遇される可能性が高いです。

日本政策金融公庫など公的金融機関のガイドライン(※1)でも、起業家や個人事業主に対して融資を行う際、返済見込みや資金計画の安定性を重視すると示されています。

医師が行う不動産投資の場合、医師免許の存在と勤務先病院の安定性などが返済能力の評価にプラスに働くため、融資の敷居が下がりやすいのです。

加えて、複数の金融機関に融資を打診できるという選択肢も生まれます。

ローン契約時の利率や返済期間の長短など各行のプランを比較し、自身に合った条件で融資を受けやすい点も、投資をスタートしやすい大きな理由です。

この「入り口」段階での有利さは、どのような物件をどのタイミングで購入するかなどの戦略を広げる要因となり、医師が不動産投資を検討する大きな魅力の1つと言えます。

忙しい中でも実践可能な投資スタイル

医師としてフルタイム以上の勤務をしていると、どれほど投資に興味があっても頻繁に相場をチェックしたり、複雑な株取引に時間を割いたりするのは難しい場合があります。

不動産投資には、物件の入居募集や管理を外部の管理会社に委託するというスタイルが確立されており、日頃の運営面をある程度任せることが可能です。

日々のメンテナンスや家賃の集金、入退去手続き、クレーム対応などの煩雑な作業を「管理委託費」を支払うことでプロに任せることができるため、多忙な医師でも本業に支障をきたさずに不動産投資を続けられます。

また、株式のように1日の中で刻々と価格が変動するリスクは比較的少なく、長期保有を視野に入れやすいのも特徴です。

この点が本業をおろそかにせず運用しやすい理由として挙げられます。

もちろん物件の大規模修繕やトラブル対応が発生する場合は自分で判断しなければならない場面が出てきますが、日常の運営は管理会社に委託しておくという選択肢が「不動産投資=忙しい医師でも可能」という構図を成り立たせているのです。

物件選びと融資のポイント

投資効果が変わる物件選定のチェックポイントや、金利交渉をはじめとした融資のコツとはどのようなものか、具体的に見てみましょう。

立地・利回り・修繕費等の見極め

不動産投資は、「どの物件をどのような条件で購入するか」によって将来の家賃収入や資産価値が大きく変わります。

そのため物件選びの段階で、以下の要素を慎重にチェックすることが重要です。

立地

- 最寄り駅からの距離

- 周辺の生活環境(商業施設や病院、学校の有無など)

- 将来的な人口動態や都市開発の計画

国土交通省の不動産市場動向調査(※2)でも、駅からの距離は家賃相場や空室率に大きく影響を与えていると報告されています。

利回り

- 想定家賃収入から算出する表面利回りと実質利回り

- 管理委託費や固定資産税、修繕費など実際の諸経費を踏まえたシミュレーション

高利回りを謳う物件ほど、築年数や立地条件に難がある場合もあるため、表面利回りだけではなく実質利回りを確認することが大切です。

修繕費・維持管理費

- 築年数が古い場合に必要なリノベーション費用、今後の大規模修繕の見通し

- エレベーターや共用部分の整備、設備更新の計画

大きな修繕費が発生すると、一時的に収支がマイナスに転じる恐れがあります。

購入前に管理組合や売主から、過去の修繕履歴や修繕積立金の状況を入念に確認することが欠かせません。

これらを総合的に判断した上で、医師としての勤務スタイルに合った物件(頻繁に現地に行かなくても管理が行いやすい都市部のワンルームマンションなど)なのかを見極める必要があります。

銀行ローンと金利交渉

前述のとおり、医師は融資審査の面で有利になるケースが多いものの、実際にどの金融機関で借りるかは投資の成果を左右する大きなポイントとなります。

金利はわずかな差でも総返済額に大きく影響し、返済期間も長期化するほど利息負担は増大します。

各種シミュレーションを行い、返済可能額や返済期間を踏まえて無理のない返済計画を立てることが重要です。

特に変動金利型か固定金利型かを選択する際は、現在の低金利環境が将来どのように変わり得るかなども検討する必要があります。

過去には金利上昇局面で返済額が膨れ上がり、キャッシュフローが行き詰まる事例も報告されています。

また、複数の銀行やノンバンクから事前審査を取得することで、競合原理を働かせて金利を少しでも下げてもらう交渉は一般的な手法です。

その際、医師としての雇用形態や収入証明をしっかり提示することで、より好条件を引き出せる可能性があります。

リスク管理と出口戦略

空室から修繕費、そして売却や住み替えまでを視野に入れた“長期投資”としての考え方が、不動産投資の成否を分けます。

空室リスク・修繕リスクへの対応

不動産投資では、家賃収入を得るだけでなく、物件を保有すること自体がリスクになり得ます。

代表的なリスクとしては空室リスク・家賃滞納リスクや、建物自体の修繕リスクが挙げられます。

空室リスク・家賃滞納リスク

需要の高いエリアやタイプの物件を選ぶことが第一歩です。

加えて、賃貸管理会社の実績や入居者募集の体制、入居審査の厳密さなどを確認する必要があります。

万が一空室が続いた場合でも、ローン返済が滞らないようにある程度の手元資金を用意しておくか、家賃保証会社活用も検討します。

修繕リスク

先述のように、築古物件ほど早いタイミングで大規模修繕が必要になる可能性があります。

修繕積立金が不足していたり、管理組合の財務状況が悪かったりすると、一度に数百万円単位の負担をオーナーが強いられることもあるのです。

耐震基準や屋根・外壁の改修履歴などを購入前に十分調べ、自分が将来支払う可能性のある修繕費をあらかじめ視野に入れた投資計画を立てましょう。

これらのリスクを最小化するには、常に物件周辺の市況チェックや管理会社との連携強化、修繕計画の共有・確認が欠かせません。

実際の収支状況を定期的に見直すことで、早期にリスクを察知し、対応策を考えることができます。

売却・住み替え考慮の長期プラン

不動産投資は長期保有が基本のスタイルと考えられがちですが、ライフステージや医師としてのキャリアが変化してくると、物件を売却して利益を確定するのか、あるいは別の物件に買い替えるのかを検討する局面が訪れます。

売却を判断するタイミング

- 物件の老朽化が進む前に資産価値が高いうちに売却し、キャッシュを確保したい場合

- 金利上昇リスクや個人的な事情でローン返済の負担が増すと判断した場合

- 大きな出費(開業資金や子どもの教育費など)が予測される時期に備えたい場合

買い替え(住み替え)を検討するケース

- 単身者向け物件からファミリー向け、または都心型から地方へなど、エリア需要の変化に対応したい場合

- 他の投資商品(上場リートなど)に切り替える前に、実物資産を売却して資金を移す場合

- 老後の生活拠点として、自分自身が住める物件を確保しておきたい場合

こうした判断を行う際には、今までのキャッシュフローと将来の生活設計を踏まえて「出口戦略」を視野に入れた行動が求められます。

国税庁の公式サイト、タックスアンサー(※3)などでは、不動産売却時の譲渡所得税に関する計算方法が案内されており、保有期間や取得費用によって税負担が大きく変わることがわかります。

売却益が出る場合に備えて、事前に税理士などの専門家に相談し、余計な税負担を回避できるよう手続きを進めるのが賢明です。

出口戦略を多角的に考えることで、将来の資金需要に柔軟に対応しやすくなり、不動産の保有が「重荷」にならないようにコントロールすることができます。

医師のための不動産投資入門まとめ

医師は比較的高い与信力を背景に、他の職業より不動産投資の「参入ハードル」が低いと言われています。

とはいえ、物件選びや融資条件によって得られるリターンは大きく変化し、また管理や修繕といったコスト面のリスクも考慮しなければなりません。

さらに、ライフステージや将来の資金ニーズにあわせて物件の売却や買い替えを検討するなど、投資戦略を長期的に組み立てる必要があります。

多忙な医師が不動産投資に成功するためには、管理委託や専門家のサポートを上手に活用し、定期的にキャッシュフローや修繕計画を見直す作業を欠かさないことが大切です。

医師としての本業と両立しながら、将来の資産形成をより安定させる手段として不動産投資を活用するには、メリットとリスクをしっかりと理解した上で、自分なりの目的を明確にすることが大前提となります。

最終的には、投資によって得られた収益をどのように再投資し、家族や自身のキャリア形成に活かしていくかという視点が重要です。

ぜひ、慎重な情報収集と信頼できる専門家の助言を得ながら、不動産投資を長期的に計画し、豊かなキャリアと生活を築いていきましょう。

参照サイト

※1) 日本政策金融公庫

※3) 国税庁「タックスアンサー」