厚生労働省が公表した人口動態統計速報(2024年12月分)によると、2024年の出生数は過去最少の720,988人、死亡数は過去最多の1,618,684人を記録し、自然増減数(出生数から死亡数を引いた値)は△897,696人と大幅な減少となっています。

改めて日本社会が抱える少子高齢化問題や人口減少傾向の深刻さを再確認する機会となりました。

このような人口動態の変化は、医療現場にどのような影響を与えるのでしょうか。

この記事では、今回のデータを踏まえて出生数減少・死亡数増加・自然増減数の減少などを整理し、日本の医療システムや今後の展望について考察していきます。

参照:厚生労働省「人口動態統計速報(2024年12月分)」

出生数過去最少が示す日本の変化

晩婚化や経済情勢など複数の要因が相互に作用し、出生数が過去最少となりました。

少子化が医療現場にどのような影響を及ぼすのか、その背景と今後の課題を探ります。

少子化の背景にある社会構造

少子化の要因としては、晩婚化や非婚化、経済情勢、女性の社会進出などが複合的に絡み合っていると考えられています。

これらの要因はいずれも短期間で解決できるものではなく、今後も出生数の増加が期待しにくいとみられる構造要因となっています。

また、出生数の減少は地域差も大きく、都市部と地方での人口バランスの偏りがさらに顕著になることが予想されます。

小児科や産科の現場では、少子化が進むにつれて患者数の変化や医療需要に影響が現れる可能性があります。

ただ、出生数が減っているからといって小児医療へのニーズが下がるとは一概には言えず、高度な医療ニーズを必要とする新生児や母子のケアがより求められる場面もあると考えられます。

出生数減少が医療政策に与える影響

出生数減少が続くなか、行政や自治体は子育て支援や若者の結婚・出産を後押しする政策を拡充しています。

その一方で、医療機関における産科・小児科の人材確保や勤務環境の整備は依然として課題となっており、少子化対策と医療提供体制の強化が並行して進められる必要があります。

特に地域医療の現場では、産科や小児科を担う病院が減少する問題が懸念されます。

地方では若い世代の流出が進み、母子保健に携わる医療人材の確保が難しいケースもあります。

このような状況に対し、医師がどのように関わっていくかは、今後も医療界全体で考えなければならない大きなテーマといえるでしょう。

死亡数過去最多と増大する医療需要

高齢化による慢性疾患や終末期医療のニーズが急伸し、死亡数も過去最多を記録しました。

医療現場はどのように受け止め、看取りや在宅医療の拡充を図っていくのでしょうか。

高齢化の進展と死亡数増加の背景

2024年の死亡数は1,618,684人と過去最多を記録し、高齢化が一層進んでいる現状が浮き彫りとなりました。

死亡数の増加背景には、高齢化率の上昇や医療技術の進歩に伴う寿命延伸があり、一方で新興感染症の流行や生活習慣病の増加も死因構造に影響を与えています。

高齢者の割合が増えることで、慢性疾患や終末期医療へのニーズが高まることになり、病院や介護施設の負担増加が考えられます。

それに伴い、医師や看護師など医療従事者の疲弊や離職リスクが高まることも懸念されるため、働きやすい環境づくりやチーム医療体制の整備が不可欠です。

看取りと在宅医療の拡充

死亡数が増加すると、医療機関で迎える看取りの増加だけでなく、自宅や施設などでの看取りを求める声も大きくなると想定されます。

厚生労働省が推進している地域包括ケアシステムでは、在宅医療や訪問看護の充実により高齢者が住み慣れた地域で最期を迎えられるよう支援する方針が示されています。

参照:厚生労働省「地域包括ケアシステムについて」

医師の立場からは、高齢者のQOL(生活の質)を重視する医療を行うために、在宅ケアや緩和ケアの知識や技術を習得する機会が増えていくと考えられます。

また、在宅医療の体制整備には、看護師やケアマネジャー、薬剤師、介護職との連携をより強化しなければなりません。

超高齢社会の日本では、こうした多職種連携による包括的なケアが、死亡数の増加に的確に対応するための大きな鍵となるでしょう。

自然増減数の急激な減少がもたらす影響

出生数と死亡数の差が大幅にマイナスとなり、地域社会や医療インフラには深刻な影響が出始めています。

医師不足や診療科の偏在を含め、日本の医療体制の行方を考えてみましょう。

地域社会の縮小と医療インフラへの影響

2024年の自然増減数は△897,696人と大幅なマイナスであり、これは単なる「数字の減少」にとどまらず、地域社会そのものの縮小を意味します。

人口が減る地域では、病院や診療所、薬局や介護施設などの医療インフラ維持が難しくなり、結果的に医師不足や診療科の偏在も進む可能性があります。

すでに過疎地や離島、山間部などで医師確保が難しくなっている現状を目の当たりにしている医師の方も多いでしょう。

さらに今後、都市部でも少子高齢化の進行によって需要と供給のアンバランス、医療資源の地域配置の不均衡が一層顕在化していくことが予測されます。

こうした中で、医療者は自院の経営やスタッフ確保だけでなく、地域のヘルスケア総体をどのように維持していくかという視点が求められています。

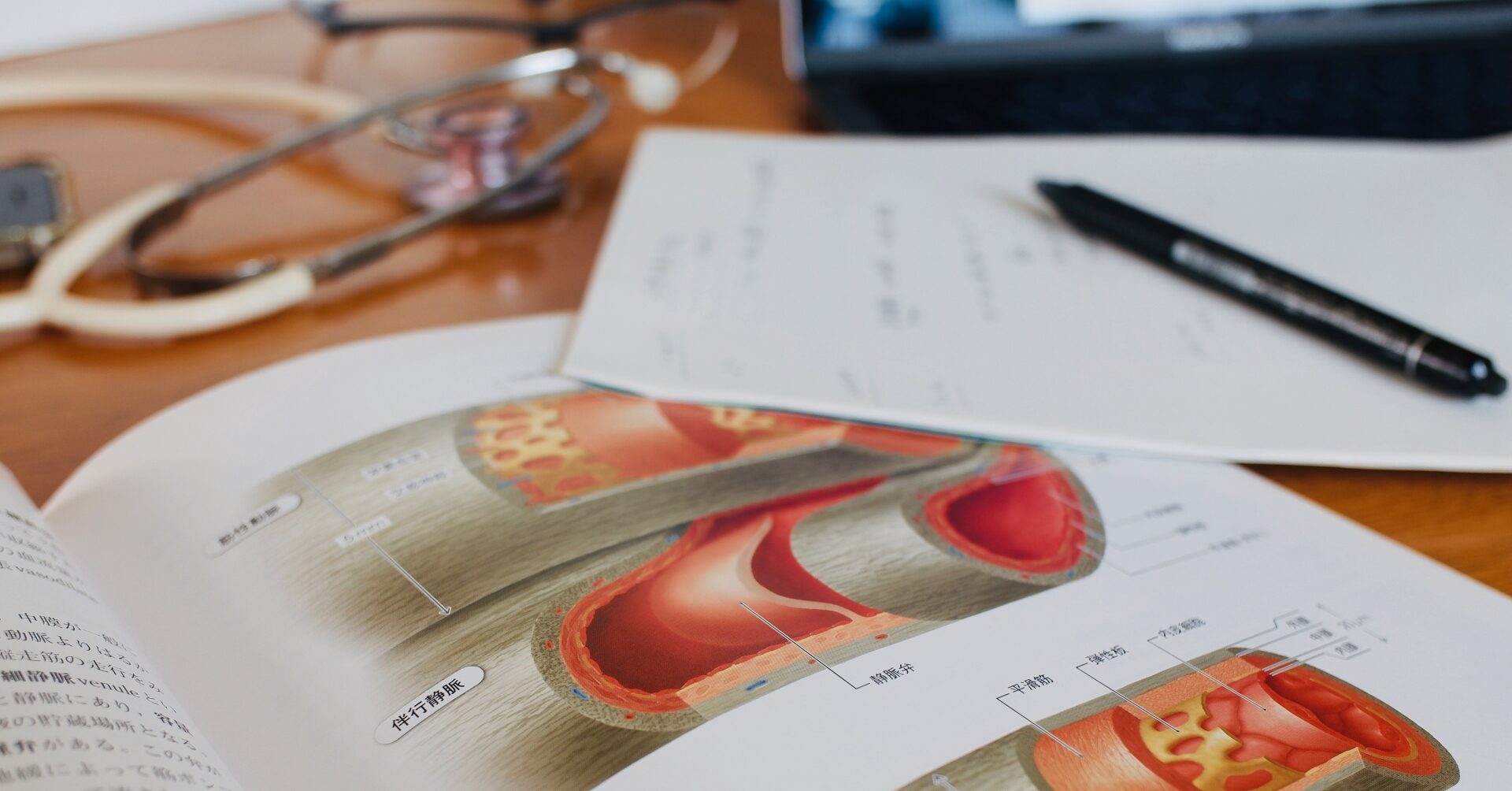

医療教育と若手医師の育成課題

自然増減数の急激な減少は、医療教育の現場にも影響してきます。

今後、学生数や研修医数が減少していけば、若手医師を育成するプログラムの継続や規模をどのように確保するかが問題になり得ます。

大学病院や教育病院において、指導医の負担増や研修プログラムの変更なども検討が必要となるかもしれません。

厚生労働省の資料等では、将来的な医師需要予測が議論されていますが、地域差や診療科間の偏在は根強い課題です。

医師としてのキャリア形成や働き方を考えていくうえでも、今後さらに多様なキャリアパスが生まれる一方で、地域医療を担う人材確保にも注目が集まっています。

今後の展望と医師の役割

予防医療や多職種連携が注目される中、医師は専門性と柔軟性を兼ね備え、新たな課題に臨む必要があります。

大きく変化する人口構造の中で、どのようにキャリアを築き、医療の質を高めていくのでしょうか。

持続可能な医療システムへの模索

出生数の減少、死亡数の増加、自然増減数の大幅な減少が同時に進行している日本社会は、かつてないスピードで人口構造がシフトしているといえます。

これに対応するためには、医療現場でも「予防医療の充実」「病院の集約化と地域連携」「多職種協働の強化」がキーワードとなるでしょう。

国や自治体も、持続可能な医療システムを構築するための法整備や補助金制度を充実させる動きを見せています。

医師一人ひとりが今後の医療提供体制の変化を把握し、自分の専門分野や地域のニーズに即した行動をとることが大切です。

最先端の医療現場で勤務されている方も、地域医療を志している方も、それぞれの立場で医療のあるべき姿を考えることが求められています。

変化に応じたキャリア形成と社会的意義

人口動態の劇的な変化は、医師のキャリアにも少なからず影響を与えます。

都市部では医療施設の高度化が進む一方で、地方では一般診療を幅広くこなす総合力が求められるなど、求められる医師像が多様化していく可能性があります。

また、医師は臨床現場だけでなく、行政や研究分野、国際協力など多岐にわたるフィールドで活躍できます。

人口減少が避けられない中で、医療者がどのような道を選び、どのように専門性を生かすかによって、社会への貢献の仕方は大きく変わります。

このように、自らのキャリア形成を考える際に、人口動態や社会のシステム変化に目を向けることは、専門家としての社会的意義を再確認するうえで重要な視点といえます。

まとめ

2024年の出生数過去最少、死亡数過去最多、自然増減数の大幅減少という結果は、少子高齢化と人口減少が日本社会における大きな課題であることを改めて示しています。

特に医師をはじめとする医療者は、日々の診療の現場や地域保健の現場で、この人口構造の変化と向き合わなければなりません。

出生数の減少は産科・小児科を中心とした医療需要の変化をもたらしますが、その中でも高度なケアや地域差への対応が求められるなど、多面的な課題が存在します。

一方、死亡数の増加や高齢化の進行に伴い、在宅医療や終末期ケアの充実、医療従事者の負担軽減策なども喫緊の課題となっています。

今後の日本社会では、人々が健康に暮らし、安心して医療や介護を受けるための持続可能なシステムづくりがますます重要になっていきます。

そのシステムづくりの過程で、医師が果たせる役割は多岐にわたります。

一人ひとりの医師が専門性と柔軟性を兼ね備え、地域や時代のニーズに応じてキャリアを模索していくことが、結果として日本の医療全体の質を高める大きな力となるでしょう。