遺伝子編集技術CRISPR-Cas9は、医療分野に革命をもたらす可能性を秘めた技術として、世界中で注目を集めています。

特に、従来の治療法では根治が困難であった遺伝性疾患や、がんといった難治性疾患に対する新たな治療法としての期待が高まっています。

本稿では、医師の皆様に向けて、CRISPR-Cas9の医療応用に関する最新の研究成果と臨床試験の現状、そして、避けては通れない倫理的な課題について、多角的な視点から考察していきます。

CRISPR-Cas9:遺伝子を自在に操る「ゲノム編集」技術

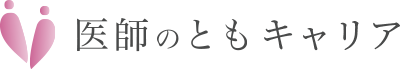

CRISPR-Cas9のメカニズム:標的遺伝子を正確に切断・編集する

CRISPR-Cas9は、細菌が持つ免疫システムを応用した遺伝子編集技術です。

ガイドRNAと呼ばれる短いRNA配列を用いて、DNA上の標的配列を認識し、Cas9と呼ばれる酵素がその部分を正確に切断します。

切断されたDNAは、細胞内の修復機構によって修復されますが、この際に遺伝子の欠失、挿入、置換などを誘導することで、遺伝子の機能を改変することができます。

CRISPR-Cas9は、従来の遺伝子編集技術と比較して、操作が簡便で、成功率が高く、費用も比較的安価であることから、医療分野への応用が期待されています。

遺伝性疾患治療への応用:単一遺伝子疾患を中心に臨床研究が進む

CRISPR-Cas9は、遺伝子の異常が原因で発症する遺伝性疾患の治療への応用が期待されています。

特に、単一遺伝子疾患と呼ばれる、一つの遺伝子の異常が原因で発症する疾患に対しては、遺伝子の修復や置き換えによって根本的な治療が可能になる可能性があります。

実際に、鎌状赤血球症やβサラセミアといった血液疾患や、デュシェンヌ型筋ジストロフィーといった遺伝性筋疾患などを対象とした臨床試験が実施され、一部では有効性が示唆されています。

がん治療への応用:がん細胞を狙い撃つ新たな治療戦略

CRISPR-Cas9は、がん治療においても、新たな治療戦略として注目されています。

例えば、がん細胞の増殖に関与する遺伝子を破壊したり、免疫細胞の機能を強化することで、がん細胞への攻撃力を高めるといった治療法の開発が進められています。

また、CAR-T細胞療法と呼ばれる、患者さん自身の免疫細胞に遺伝子改変を加えてがん細胞への攻撃力を高める治療法においても、CRISPR-Cas9を用いることで、より効果的で安全な治療法の開発が期待されています。

CRISPR-Cas9の安全性と倫理性:克服すべき課題と社会との対話

オフターゲット効果:意図しない遺伝子変異のリスクと対策

CRISPR-Cas9は、非常に優れた遺伝子編集技術ですが、標的とする遺伝子以外の遺伝子を編集してしまう「オフターゲット効果」のリスクが懸念されています。

オフターゲット効果が起こると、がんやその他の疾患を引き起こす可能性も否定できません。

オフターゲット効果を抑制するために、ガイドRNAの設計やCas9酵素の改良など、様々な技術開発が進められており、安全性は年々向上しています。

しかしながら、完全にオフターゲット効果を排除することは難しく、今後の更なる技術革新が求められます。

生殖細胞への遺伝子編集:世代を超えて受け継がれる遺伝子改変の是非

CRISPR-Cas9は、受精卵などの生殖細胞に対しても遺伝子編集を行うことが可能です。

生殖細胞への遺伝子編集は、その遺伝子改変が将来世代に受け継がれる可能性があり、倫理的に大きな問題となっています。

現時点では、日本を含む多くの国で、生殖細胞への遺伝子編集は法律で禁止されています。

社会との対話:適切な情報公開と倫理的な議論の深化

CRISPR-Cas9の医療応用は、生命倫理や社会的な影響が大きいことから、社会全体で議論を進めていく必要があります。

医師は、CRISPR-Cas9に関する正確な知識と倫理的な問題点について理解を深め、患者さんや社会に対して、わかりやすく説明する役割を担っています。

また、社会全体のコンセンサスを得ながら、CRISPR-Cas9を適切に利用していくことが重要です。

医療現場におけるCRISPR-Cas9:遺伝カウンセリングの重要性と医師の役割

遺伝カウンセリング:患者さんの意思決定を支援する

遺伝子編集技術を用いた治療は、患者さんにとって、まだ新しい選択肢です。

治療を受けるかどうかを判断するにあたっては、遺伝性疾患や遺伝子編集技術に関する正しい知識を持ち、治療のリスクやベネフィットを十分に理解することが重要です。

医師は、遺伝カウンセリングを通して、患者さんの不安や疑問に寄り添いながら、患者さん自身が納得のいく意思決定ができるよう支援する必要があります。

チーム医療体制の構築:多職種連携による質の高い医療提供

CRISPR-Cas9を用いた治療は、医師だけでなく、遺伝カウンセラー、看護師、薬剤師、臨床検査技師など、多くの医療従事者が連携したチーム医療体制が不可欠です。

それぞれの専門性を活かし、患者さん中心の医療を提供していくことが重要です。

最新情報のアップデート:進化し続ける遺伝子編集技術

CRISPR-Cas9の技術は、日々進化しており、新たな技術や知見が次々と生まれています。

医師は、常に最新の情報を収集し、その安全性や倫理性、社会的な影響について学び続ける姿勢が求められます。

まとめ

CRISPR-Cas9は、医療分野に大きな変革をもたらす可能性を秘めた技術です。

しかしながら、その一方で、安全性や倫理性に関する課題も残されています。

医師は、CRISPR-Cas9に関する正しい知識を身につけ、倫理的な問題点も踏まえながら、患者さんや社会全体と対話を重ね、この革新的な技術を適切に活用していくことが求められています。

参照

首相官邸HP RNA編集技術を用いた 難病治療法開発の世界的な現状

文部科学省 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針

産総研マガジン 日本発のゲノム編集ツールで新たな道を開く