国の政策誘導にもありますが、国家資格である医師や歯科医師、弁護士でも能力や人柄による格差が拡大し、ワーキングプアとなっている方の割合が増加しているように思います。

開業医でも成功が保証されず、近年ではコロナ後の受診行動の変化や少子高齢化などもあり、意気揚々と開業しても貧困へ陥るケースがあるようです。

生活を維持するために、労働基準法を超えるような長時間勤務を余儀なくされる医師も増加している、という話もよく耳にします。

開業医をめざす動機

近年では、勤務医から開業医へキャリアチェンジを行う医師が増加傾向にあります。

「地域医療を展開したい」「自分のイメージに近い医療を実現したい」という信念のもと、開業を目指す方がほとんどでしょう。

一方で「勤務医の過酷なオンコール・当直や休日返上とした勤務から逃れたい」「金脈を自分で掘り当てて悠々自適に過ごしたい」「極上の会員制リゾート施設会員権、クルーザー、プール付きに豪邸を建築したい」などと考える医師も、実は少なくないのではないでしょうか。

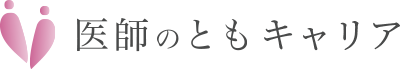

開業医の今昔比較

これまでは地域の診療所数は、医師会などの力によりある程度コントロールはされていました。

そのため、新規にクリニックを開業した場合には、初日から行列ができ、週末などの繁忙期には患者が待合室に溢れていたイメージがあったように思います。

近年では、医師のキャリアとして過酷な病院勤務医や診療科を敬遠する傾向もあってか、都心部を中心にクリニックが乱立し、前述のような多数の患者数を診療しているクリニックは少なくなったように感じます。

地域差はあると思いますが、一般診療所に来院する患者数は1日40名程度という統計があります。

また、都心部の医師会ホームページには、新規開業を考えている医師に向けて最近の受診患者数減少傾向という客観的なデータが記載されています(例:横浜市都筑区医師会)。

これに加えて記憶に新しい「新型コロナウイルス感染症」の蔓延後から、院内感染を懸念するあるいは新形態のオンライン診療の台頭により受診行動の変化もみられ、本当に必要である受診行動を選択する傾向となっています。

こうした状況から、最近の新規クリニック開業は医師が不足している地域を除いては、従来と異なり集患で苦労をするために経営不振・赤字経営に陥り、閉院・譲渡を潜在的にも選択するクリニックが増加しつつあります。

さらに、自分の生活を後回しにして、人件費・家賃・薬剤代・リース代など、クリニックの維持に必要な最低限の経費を、他院のアルバイト勤務など他から収入を得る事で、自転車操業に陥る医師も存在していると聞いています。

ここでは、前述の悠々自適な開業医を夢見たが、現実は週7日勤務を強いられる、48歳男性医師(小児科)の例を挙げてみます。

理想と現実のギャップに衝撃を受けるX医師

2024年12月某日、朝7:30に起床して必死にやりくりし購入したパン1個(110円)と医師会事務室から持ち出した紅茶のティーバッグに湯を注ぎ、朝のテレビ番組を視聴しながら「ああ、自分はこんなはずではなかった」と、落胆しながら1日が始まりました。

4年前に東京23区内の駅前ビル2階という好立地に、45坪の小児科クリニックを開業したX医師。

X医師は二浪の末に地方医科大学を卒業しました。

医師国家試験は1回目が不合格、2回目で合格し関東地方の大学医局に入局をしました。

医師4年目までは多忙ながらも充実したキャリアを歩んでいましたが、医師5年目にハードな勤務の実態や将来性に疑問を持ち始め、医師6年目にひとつの節目となる小児科専門医試験を受験せず、大学医局から離れることにしたのです。

その後は4か所の医療機関に勤務をしましたが、いずれも2年を超えて勤務することはありませんでした。

というのも、コミュニケーションが不得手なために職場での人間関係を構築できず、また小児科医には珍しく「瞬間湯沸かし器」と揶揄される性格であるため、管理職からも退職勧奨を幾度となく受けていました。

こうしたコミュニケーション能力や社会性でしたので、4か所目の医療機関を解雇されてからは、16ヶ所の医療機関に応募しても実際に面接に進んだのは3ヶ所のみであり、その全ての医療機関から不採用通知という厳しい結果となってしまいました。

この現実に落胆したX医師でしたが、同じ医局の先輩で1日100名程度の盛業クリニックを開業したW医師に話を聞く機会がありました。

そして、X医師は「どこも採用しないのは、医療機関が悪い。いっそのこと、自分で開業して、患者さんで溢れるクリニックにして、楽をして悠々自適な生活を送ろう。」と、開業を決意したのです。

開業後に直面する厳しい現実

こうしてX医師は、開業コンサルタントの指導の下、都内駅前の好立地に45坪の小児科クリニックを開院しました。

「X小児科(仮称)」は、開院当初の来院患者数は1日20~30人であり、滑り出しとしては良好でした。

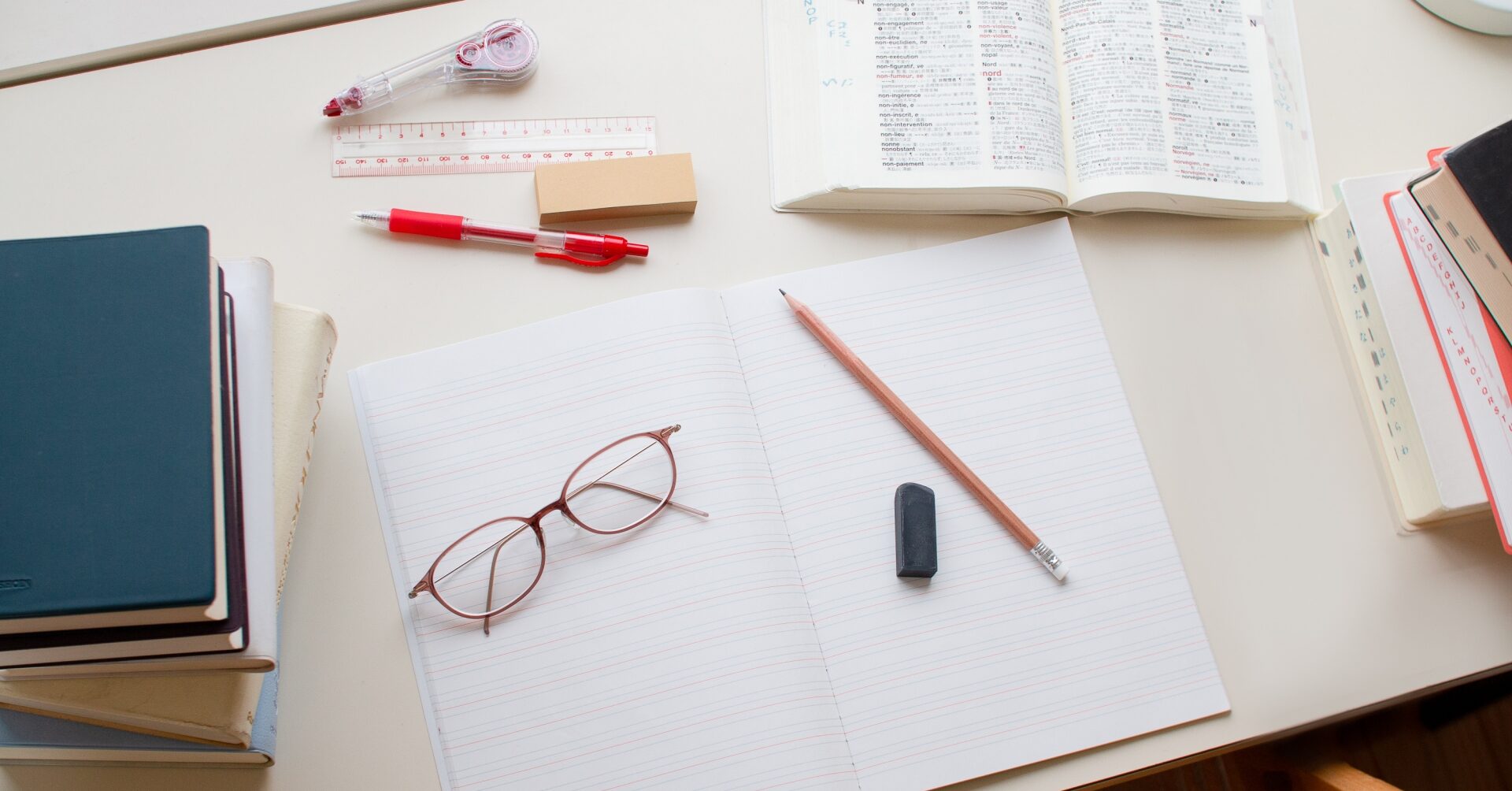

しかしながら開業2-3か月経過してからは経営の要となる再診患者も、初診患者も、そして小児科の王道である「予防接種・健診」ですらも予約がゼロという日が続いてしまいました。

何より、こどもの病状や母親とのコミュニケーションがうまく取れないために患者ニーズをくみ取れず、誤診をしてしまうこともありました。

口コミサイトでも「避けたほうがよい」「行けばガラガラな理由がよくわかる」「誤診が多い」「院長・スタッフともに怖い」などのネガティブな記載もされていました。

何よりママ友同士の口コミは拡散が早く、来院患者が1日5名程度にまで減少してしまったのです。

そのため、自分の生活が維持できると想定していた受診患者数、1日20名を大幅に下回り、月200万円程度の赤字が続くようになりました。

スタッフの人件費や医薬品、家賃等も支払えず、自分の生活すら維持できないため、外部医療機関でのアルバイトをせざるをえなくなりました。

自分の夕食はクリニック周辺のスーパーの5割引のお惣菜が中心となり、回転寿司に行っても1皿110円のお皿にしか手が伸びなくなる上、5皿までに制限するなど生活レベルを大幅に落とすことになってしまいました。

休診日や土曜日午後、日曜日、さらに可能な範囲で夜間の当直勤務を行い、週7日勤務(うち週3回の当直)とアルバイト三昧の生活が続きました。

勤務医時代より過酷な勤務の果てに、ついには健康診断で「2型糖尿病・高脂血症・高血圧症・脂質異常症;要治療」の判定を受けるに至ったのです。

「週に3-4日働き休日は会員制リゾート施設で過ごす、充実したワークライフバランス」という夢はもろくも崩れ去り、今では生活を維持するために他医療機関のアルバイトが不可欠という皮肉な結果になっています。

クリニックの閉院も検討していますが、閉院するにしても1,000万円程度の資金がかかるため、自己破産するしかこの生活から抜け出す方法がないのではないかと戦々恐々としています。

ちなみにこのクリニックの2025年1月初日の外来は、1日10名と先行き不安な1年を予感させるスタートとなっています。

まとめ

小児科単科の開業は、診療能力や知識はもちろんのこと、子どもや保護者とのコミュニケーションが開業の成否を左右すると言っても過言ではありません。

そのため、日々の診療において五感を大事にした懇切丁寧な診療と、患者とその家族を思いやる共感性が開業の成功の重要な柱なのだと身にしみて感じています。

地域の患者から愛され慕われるクリニックを目指すには、意識的に多くの方と交流し、社会性や協調性を身につけることが重要なのではないでしょうか。

記事執筆 ドクター T T